Keimstruktur eines Samens, Prozesses, Typen

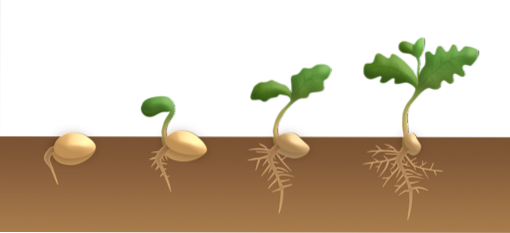

Das Keimung ist der Prozess, durch den sich der in den Samen von Spermatophytenpflanzen enthaltene Embryo entwickelt, um eine neue Pflanze hervorzubringen, und der durch den Vorsprung der Wurzel nach außen aus dem Testa oder der Samendecke gekennzeichnet ist.

Im Pflanzenreich sind Spermatophyten die als "höhere Pflanzen" bekannte Gruppe von Pflanzen, die als bestimmendes Merkmal die Produktion von Samen aufgrund ihrer sexuellen Fortpflanzung haben, von der sie ihren Namen ableiten, da "sperma " im Griechischen bedeutet es Samen.

Die Gruppe der Spermatophyten besteht aus Blütenpflanzen oder Angiospermen und nicht blühenden Pflanzen oder Gymnospermen, die Samen produzieren, die in einer Struktur eingeschlossen sind, die als "Eierstock" bzw. nackte Samen bezeichnet wird..

Die Keimung eines Samens, unabhängig von seiner Art, kann als eine Reihe aufeinanderfolgender Schritte verstanden werden, bei denen ein ruhender oder ruhender Samen mit einem geringen Wassergehalt eine Zunahme seiner allgemeinen Stoffwechselaktivität zeigt und die Bildung eines Keimlings aus dem Samen beginnt Embryo im Inneren.

Der genaue Zeitpunkt, zu dem die Keimung endet und das Wachstum beginnt, ist sehr schwer zu definieren, da die Keimung speziell als Bruch der Samendecke definiert wurde, die an sich bereits das Ergebnis des Wachstums ist (Zellteilung und Dehnung)..

Es gibt mehrere Faktoren, die den Keimungsprozess beeinflussen, viele davon endogen (Lebensfähigkeit, Entwicklungsgrad des Embryos usw.) und exogen (z. B. Verfügbarkeit von Wasser, Temperatur und atmosphärische Zusammensetzung)..

Artikelverzeichnis

- 1 Struktur des Samens

- 2 Prozess (Stufen)

- 2.1 Aufsaugen

- 2.2 Verlängerung und Erhöhung der Zellzahl (Teilung)

- 3 Arten der Keimung

- 3.1 Epigeale Keimung

- 3.2 Hypogeale Keimung

- 4 Referenzen

Samenstruktur

Angiospermenpflanzen haben Samen mit einer relativ einfachen Struktur, da sie aus einem Embryo (Produkt der Befruchtung der Eizelle durch das Pollenkorn) bestehen, der von einer Hülle umgeben ist, die als „Embryosack“ bekannt ist und ebenfalls aus dem Befruchtungsprozess stammt ..

Die Samenschale ist als Testa bekannt und das Produkt der Entwicklung der inneren Integumente der Eizelle. Der Embryo ernährt sich von einer Substanz, in die er eingetaucht ist, dem Endosperm, das bei Pflanzen mit Keimblättern auch zu einem rudimentären Gewebe werden kann..

Keimblätter sind Primärblätter, die Ernährungsfunktionen für den Embryo erfüllen und für die Photosynthese des Keimlings verantwortlich sein können, der beim Keimen des Samens gebildet wird.

Die Menge an Reservesubstanz ist bei den Samen sehr unterschiedlich, insbesondere hinsichtlich der Zusammensetzung der Proteine, Fette und Kohlenhydrate, die sie enthalten. Die Hauptspeichersubstanz in Samen ist jedoch mehr oder weniger stark Stärke.

Der Embryo ist die Grundstruktur eines Samens. Es kann als „Miniaturpflanze“ angesehen werden und besteht aus einem Keimwurzel, einer Plumule oder einem Epikotyl (oberhalb der Keimblätter), einem oder mehreren Keimblättern und einem Hypokotyl (unterhalb der Keimblätter)..

Die Wurzel, die der unterirdische Teil einer Pflanze ist, wird anschließend aus dem Keimwurzel gebildet; Das Epikotyl wird später die Hauptachse des Stiels im Luftbereich sein. während das Hypokotyl der Teil des Embryos ist, der die Keimwurzel mit der Plumule oder dem Epikotyl verbindet, dh den Stamm mit der Wurzel in der erwachsenen Pflanze verbindet.

Es ist wichtig anzumerken, dass es in der Natur eine große Vielfalt an Samen gibt, insbesondere in Bezug auf Größe, Form, Farbe und allgemeine Struktur, ohne Berücksichtigung ihrer physiologischen Eigenschaften..

Prozess (Stufen)

Alle reifen Samen befinden sich in einem als Ruhezustand bekannten Zustand, in dem diese Vermehrungsstrukturen längeren Zeiträumen standhalten können, in denen die für die Keimung erforderlichen günstigen Bedingungen nicht gegeben sind..

Die Ruhe eines Samens wird in Gegenwart von Wasser mit einer geeigneten atmosphärischen Zusammensetzung und Temperatur umgekehrt (natürlich abhängig von der Art des Samens)..

Die Keimung umfasst nach Überwindung der Ruhe Prozesse, die in der Physiologie von Pflanzen üblich sind:

- das Atmen

- Wasseraufnahme

- die Umwandlung von "Lebensmitteln" in lösliche Substanzen

- die Synthese von Enzymen und Hormonen

- Stickstoff- und Phosphorstoffwechsel

- die Translokation von Kohlenhydraten, Hormonen, Wasser und Mineralien in Meristeme und

- Gewebebildung.

Pflanzenphysiologen haben jedoch drei spezifische Stadien definiert: Aufnahme, Zellverlängerung und Zunahme der Zellzahl (Zellteilung), wobei letztere von verschiedenen genetischen und molekularen Ereignissen abhängen..

Imbibition

Der Wassergehalt in einem reifen Samen ist beträchtlich niedrig, was die metabolische Lethargie der darin enthaltenen Gewebe begünstigt. Der erste Schritt bei der Keimung eines Samens ist daher die Absorption von Wasser, die als Aufsaugen bekannt ist..

Die Aufnahme stellt den Turgor der Embryozellen wieder her, die zuvor aufgrund der geringen Größe ihrer fast leeren Vakuolen plasmolysiert wurden.

Während der ersten Stunden dieses Stadiums werden keine chemischen Veränderungen in den Samen sowie irgendeine Art von Aktivität beobachtet, die mit der Verlängerung oder Verlängerung der Zellwände usw. verbunden ist..

Kurz darauf ermöglicht die Hydratation des Gewebes (unter günstigen Bedingungen von Atmosphäre und Temperatur) die Aktivierung von Organellen und zellulären Enzymen, insbesondere Mitochondrien. Diese Aktivierung fördert auch die Synthese von Hormonen und Proteinen, die für nachfolgende Ereignisse notwendig sind..

Verlängerung und Erhöhung der Zellzahl (Teilung)

Nach einigen Stunden des Aufsaugens (abhängig vom Austrocknungsgrad der Samen) kann die Dehnung der zum Radikel gehörenden Zellen erkannt werden, wodurch sich diese Struktur ausdehnen und aus der Oberfläche austreten kann, die sie bedeckt.

Die ersten Zellteilungen finden im Wurzelmeristem statt, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem der Keimwurzel das Gewebe, das ihn bedeckt, "bricht". Zu diesem Zeitpunkt werden einige zytologische Veränderungen beobachtet, wie beispielsweise das deutlichere Erscheinungsbild des Zellkerns jeder Zelle..

Die Samenschale oder der Testa wird von der Primärwurzel durchquert oder gebrochen, die durch die Keimwurzel dargestellt wird. Danach setzt die hypokotyle Achse den Dehnungsprozess fort. Die Keimblätter verbleiben während dieses Vorgangs unabhängig von der Art der Keimung im Testa..

Während dieser Prozess stattfindet, hängt die Ernährung der embryonalen Zellen von der Aktivität der Enzyme ab, die für den Abbau von Kohlenhydraten und Reservefetten im Endosperm und / oder den Keimblättern verantwortlich sind. Die Aktivität hängt vollständig vom vorherigen Aufnahmeprozess ab..

Arten der Keimung

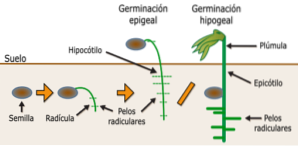

Die Arten der Keimung wurden gemäß dem Schicksal der Keimblätter definiert, wenn der Keimling aus dem Embryo gebildet wird. Die beiden bekanntesten Arten sind die epigeale Keimung und die hypogeale Keimung..

Epigeale Keimung

Es kommt in vielen Holzpflanzen vor, einschließlich Gymnospermen, und ist dadurch gekennzeichnet, dass die Keimblätter aus dem Boden austreten und vom länglichen Epikotyl "geschoben" werden.

Hypogeale Keimung

Es tritt auf, wenn die Keimblätter im unterirdischen Teil verbleiben, während das Epikotyl aufrecht wächst und sich daraus photosynthetische Blätter entwickeln. Es ist für viele Pflanzenarten üblich, beispielsweise für Ahorn, Kastanien und den Gummibaum.

Verweise

- Bewley, J. D. (1997). Samenkeimung und Ruhe. The plant cell, 9 (7), 1055.

- Copeland, L. O. & McDonald, M. F. (2012). Prinzipien der Saatgutwissenschaft und -technologie. Springer Science & Business Media.

- Nabors, M. W. (2004). Einführung in die Botanik (Nr. 580 N117i). Pearson.

- Srivastava, L. M. (2002). Samenkeimung, Mobilisierung von Nahrungsreserven und Samenruhe. Pflanzenwachstum und -entwicklung: Hormone und Umwelt. Akademische Presse: Cambridge, MA, 447-471.

- L. Taiz, E. Zeiger, I. M. Møller & A. Murphy (2015). Pflanzenphysiologie und -entwicklung.

- E. H. Toole, S. B. Hendricks, H. A. Borthwick & V. K. Toole (1956). Physiologie der Samenkeimung. Jährliche Überprüfung der Pflanzenphysiologie, 7 (1), 299-324.

- P. A. Tuan, M. Sun, T. N. Nguyen, S. Park & B. T. Ayele (2019). Molekulare Mechanismen der Samenkeimung. In gekeimten Körnern (S. 1-24). AACC International Press.

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.