Kleinhirnstruktur, Funktionen und Anatomie (mit Bildern)

Das Kleinhirn Der Mensch ist eine der größten Gehirnstrukturen, die Teil des Nervensystems ist. Repräsentiert ungefähr 10% des Gehirngewichts und kann ungefähr mehr als die Hälfte der Neuronen des Gehirns enthalten.

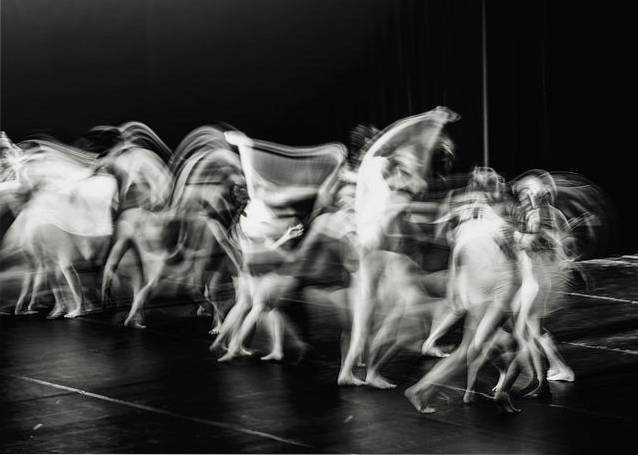

Traditionell wurde ihm aufgrund seiner Position in der Nähe der wichtigsten motorischen und sensorischen Bahnen eine herausragende Rolle bei der Ausführung und Koordination motorischer Handlungen und der Aufrechterhaltung des Muskeltonus zur Kontrolle des Gleichgewichts zugeschrieben.

In den letzten Jahrzehnten hat die klinische Neurowissenschaft jedoch die traditionelle Sichtweise des Kleinhirns als bloßer Koordinator motorischer Funktionen erheblich erweitert..

Das aktuelle Forschungsinteresse konzentriert sich auf die Beteiligung des Kleinhirns an komplexen kognitiven Prozessen wie exekutiven Funktionen, Lernen, Gedächtnis, visuellen Funktionen oder sogar dem Beitrag zur emotionalen Sphäre und zum sprachlichen Bereich..

Diese neue Vision der Funktionsweise des Kleinhirns basiert auf der detaillierten Untersuchung seiner Struktur und zusätzlich auf der Analyse von Verletzungsstudien bei Tieren und Menschen durch verschiedene aktuelle bildgebende Verfahren..

Artikelverzeichnis

- 1 Anatomie

- 1.1 Standort

- 1.2 Externe Struktur

- 1.3 Interne Struktur

- 1.4 Kleinhirnafferenzen und -efferenzen

- 2 Funktionen des Kleinhirns

- 2.1 Kleinhirn- und Motorikfunktionen

- 2.2 Kleinhirn und Erkenntnis

- 2.3 Kleinhirn und emotionaler Bereich

- 3 Referenzen

Anatomie

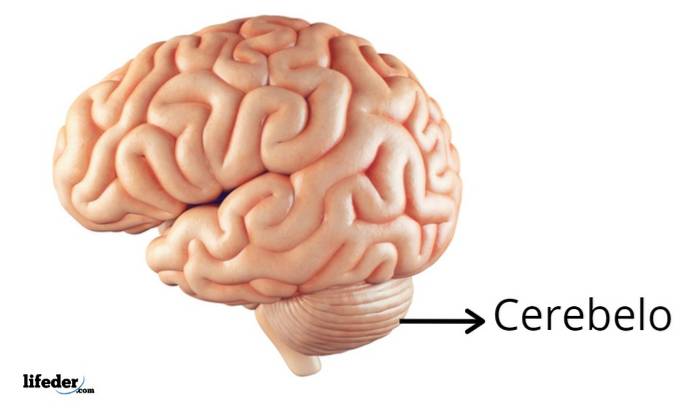

Ort

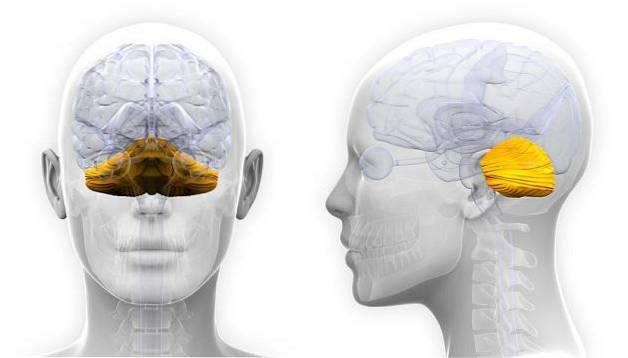

Diese breite Struktur befindet sich kaudal auf der Höhe des Hirnstamms unterhalb des Okzipitallappens und wird von drei Kleinhirnstielen (obere, mittlere und untere) gestützt, durch die sie mit dem Hirnstamm und den übrigen Strukturen verbunden ist. Enzephal.

Externe Struktur

Das Kleinhirn ist wie das Gehirn in seiner gesamten äußeren Ausdehnung von a bedeckt Kleinhirnrinde oder Kortex das ist stark gefaltet.

In Bezug auf die äußere Struktur gibt es verschiedene Klassifikationen, die auf ihrer Morphologie, Funktion oder phylogenetischen Herkunft beruhen. Im Allgemeinen ist das Kleinhirn in zwei Hauptteile unterteilt.

In der mittleren Zeile steht die Vermis das teilt und verbindet die beiden Nebenkeulen, oder Kleinhirnhälften (rechts und links). Zusätzlich sind die seitlichen Verlängerungen des Vermis wiederum in 10 Lappen unterteilt, die von I bis X nummeriert sind, wobei sie am überlegensten sind. Diese Lappen können in folgende Gruppen eingeteilt werden:

- Vorderlappen: I-V-Lappen.

- Oberer Hinterlappen: VI-VII

- Unterer Hinterlappen: VIII-IX

- Flockulonodulärer Lappen: X..

Zusätzlich zu dieser Klassifizierung deuten neuere Forschungen auf eine Aufteilung des Kleinhirns basierend auf den verschiedenen Funktionen hin, die es moduliert. Eines der Schemata ist das von Timman et al. (2010) vorgeschlagene, das dem lateralen Bereich hypothetisch kognitive Funktionen, dem Zwischenbereich motorische Funktionen und dem medialen Bereich des Kleinhirns emotionale Funktionen zuweist..

Interne Struktur

In Bezug auf die innere Struktur weist die Kortikalis des Kleinhirns eine einheitliche zytoarchitektonische Organisation über die gesamte Struktur auf und besteht aus drei Schichten:

Molekulare oder äußerste Schicht

Neben den dendritischen Arbolisationen von Punkinje-Zellen und parallelen Fasern befinden sich in dieser Schicht stellate Zellen und Korbzellen..

Stellate Zellen synapsen mit Punkinje-Zelldendriten und erhalten Reize von parallelen Fasern. Andererseits strecken die Korbzellen ihre Axone über die Purkinje-Zell-Somes aus, emittieren Äste auf ihnen und empfangen auch Reize von den parallelen Fasern. In dieser Schicht befinden sich auch die Dendriten von Golgi-Zellen, deren Somas sich in der körnigen Schicht befinden.

Purkinje-Zellschicht oder Zwischenprodukt

Es wird von den Körpern der Purkinje-Zellen gebildet, deren Dendriten sich in der molekularen Schicht befinden und deren Axone durch die tiefen Kerne des Kleinhirns auf die körnige Schicht gerichtet sind. Diese Zellen sind der Hauptaustrittsweg zur Großhirnrinde..

Körnige oder innere Schicht

Es besteht hauptsächlich aus Granualzellen und einigen Golgi-Interneuronen. Die Granulatzellen dehnen ihre Axone in die molekulare Schicht aus, wo sie sich unter Bildung paralleler Fasern teilen. Darüber hinaus ist diese Schicht ein Informationszugangsweg vom Gehirn durch zwei Arten von Fasern: Moos und Klettern..

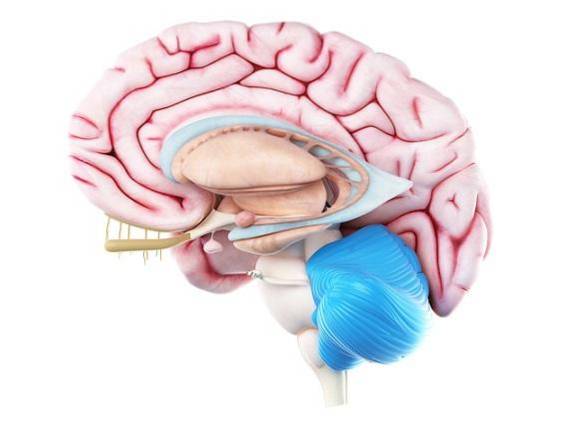

Neben der Kortikalis besteht das Kleinhirn auch aus a weiße Substanz innen, in denen sich vier Paare von befinden tiefe Kleinhirnkerne:: Fastigialkern, kugelförmig, emboliform und gezähnt. Durch diese Kerne sendet das Kleinhirn seine Projektionen nach außen.

- Fastigialkern : erhält Projektionen vom medialen Kleinhirn, dem Vermis.

- Zwischenschaltung des Kerns (kugelförmig und emboliform): Empfängt Projektionen aus den an den Vermis angrenzenden Regionen (Paravermal- oder Paravermis-Region).

- Gezackter Kern: erhält Projektionen von den Kleinhirnhälften.

Kleinhirnafferenzen und Efferenzen

Informationen erreichen das Kleinhirn von verschiedenen Stellen des Nervensystems aus: Großhirnrinde, Hirnstamm und Rückenmark. Der Zugriff erfolgt hauptsächlich über den mittleren Stiel und in geringerem Maße über den unteren..

Fast alle afferenten Bahnen des Kleinhirns enden in Form von in der körnigen Schicht der Kortikalis moosige Fasern. Diese Art von Faser stellt die Hauptinformation dar, die in das Kleinhirn eingegeben wird, und stammt aus den Kernen des Hirnstamms und stellt Synapsen mit den Dendriten von Purkinje-Zellen her..

Der untere Olivenkern erweitert jedoch seine Vorsprünge durch die Kletterfasern diese Synapse mit den Dendriten von Granulatzellen.

Darüber hinaus verläuft der Hauptweg des Informationsaustritts aus dem Kleinhirn durch die tiefen Kerne des Kleinhirns. Diese erweitern ihre Projektionen auf den oberen Kleinhirnstiel, der sowohl auf Bereiche der Großhirnrinde als auch auf motorische Zentren des Hirnstamms projiziert.

Funktionen des Kleinhirns

Wie wir bereits betont haben, wurde die Rolle des Kleinhirns aufgrund seiner motorischen Beteiligung hervorgehoben. Neuere Forschungen bieten jedoch unterschiedliche Belege für den möglichen Beitrag dieser Struktur zu nichtmotorischen Funktionen..

Dazu gehören Erkenntnis, Emotion oder Verhalten; fungiert als Koordinator kognitiver und emotionaler Prozesse, da diese Struktur weitreichende Verbindungen zu kortikalen und subkortikalen Regionen aufweist, die nicht nur auf motorische Bereiche gerichtet sind.

Kleinhirn- und Motorikfunktionen

Das Kleinhirn zeichnet sich durch ein Koordinations- und Organisationszentrum für Bewegung aus. Zusammen werden Aufträge und motorische Reaktionen verglichen.

Durch seine Verbindungen erhält es die auf kortikaler Ebene erarbeiteten Motorinformationen und die Ausführung von Motorplänen und ist für den Vergleich und die Korrektur der Entwicklung und Entwicklung motorischer Handlungen verantwortlich. Darüber hinaus verstärkt es die Bewegung, um beim Positionswechsel einen angemessenen Muskeltonus aufrechtzuerhalten..

Klinische Studien, die Kleinhirnpathologien untersuchen, haben durchweg gezeigt, dass Patienten mit Kleinhirnstörungen Störungen haben, die motorische Syndrome hervorrufen, wie z. B. Kleinhirnataxie, die unter anderem durch eine Koordinationsstörung des Gleichgewichts, des Gangs, der Bewegung der Gliedmaßen sowie der Augen und der Dysarthrie gekennzeichnet ist.

Andererseits liefern zahlreiche Studien an Menschen und Tieren zahlreiche Belege dafür, dass das Kleinhirn an einer bestimmten Form des assoziativen motorischen Lernens, der klassischen Blinkkonditionierung, beteiligt ist. Insbesondere wird die Rolle des Kleinhirns beim Lernen motorischer Sequenzen hervorgehoben.

Kleinhirn und Erkenntnis

Ab den achtziger Jahren deuten mehrere anatomische und experimentelle Studien an Tieren, Patienten mit Kleinhirnschäden und bildgebende Untersuchungen darauf hin, dass das Kleinhirn umfassendere Funktionen hat, die an der Wahrnehmung beteiligt sind..

Die kognitive Rolle des Kleinhirns würde daher mit der Existenz anatomischer Verbindungen zwischen dem Gehirn und den Regionen des Kleinhirns zusammenhängen, die höhere Funktionen unterstützen..

Studien mit verletzten Patienten zeigen, dass viele kognitive Funktionen betroffen sind, die mit einem breiten Spektrum von Symptomen verbunden sind, wie z. B. gestörten Aufmerksamkeitsprozessen, Funktionsstörungen der Exekutive, visuellen und räumlichen Veränderungen, Lernen und einer Vielzahl von Sprachstörungen.

In diesem Zusammenhang schlugen Shamanhnn et al. (1998) ein Syndrom vor, das diese nichtmotorischen Symptome umfasst, die Patienten mit fokalen Kleinhirnschäden zeigten, das so genannte kognitiv-affektive Kleinhirnsyndrom (SCCA), das visuell-räumliche Defizite in der Exekutivfunktion einschließen würde Fähigkeiten, Sprachkenntnisse, affektive Störungen, Enthemmung oder psychotische Eigenschaften.

Insbesondere schlägt Schmahmann (2004) vor, dass motorische Symptome oder Syndrome auftreten, wenn die Kleinhirnpathologie sensomotorische Bereiche betrifft, und das SCCA-Syndrom, wenn die Pathologie den hinteren Teil der lateralen Hemisphären (der an der kognitiven Verarbeitung beteiligt ist) oder den Vermis (der an der emotionalen Regulation beteiligt ist) betrifft..

Kleinhirn und emotionaler Bereich

Aufgrund seiner Verbindungen kann das Kleinhirn an neuronalen Schaltkreisen teilnehmen, die eine herausragende Rolle bei der emotionalen Regulation und den autonomen Funktionen spielen..

Verschiedene anatomische und physiologische Studien haben wechselseitige Verbindungen zwischen dem Kleinhirn und dem Hypothalamus, dem Thalamus, dem retikulären System, dem limbischen System und Bereichen neokortikaler Assoziation beschrieben..

Timmann et al. (2009) fanden in ihrer Forschung heraus, dass der Vermis Verbindungen zum limbischen System, einschließlich der Amygdala und des Hippocampus, aufrechterhielt, was seine Beziehung zur Angst erklären würde. Dies stimmt mit den vor einigen Jahren von Snider und Maiti (1976) vorgebrachten Erkenntnissen überein, die die Beziehung des Kleinhirns zum Papez-Kreislauf zeigten..

Insgesamt liefern Studien an Menschen und Tieren Hinweise darauf, dass das Kleinhirn zum emotionalen assoziativen Lernen beiträgt. Der Vermis trägt zu den autonomen und somatischen Aspekten der Angst bei, während die postero-lateralen Hemisphären eine Rolle für den emotionalen Inhalt spielen können..

Verweise

- Delgado-García, J. M. (2001). Struktur und Funktion des Kleinhirns. Rev Neurol, 33(7), 635-642.

- Mariën, P., Baillieux, H., De Smet, H., Engelborghs, S., Wilssens, I., Paquier, P. & De Deyn, P. (2009). Kognitive, sprachliche und affektive Störungen nach einem Infarkt der rechten oberen Kleinhirnarterie: Eine Cada-Studie. Cortex, 45, 537 & ndash; 536.

- C. Mediavilla, F. Molina & A. Puerto (1996). Nichtmotorische Funktionen des Kleinhirns. Psychothema, 8(3), 669 & ndash; 683.

- J. Philips, D. Hewedi, A. Eissa & A. Moustafa (2015). Das Kleinhirn und psychiatrische Störungen. Frontiers in Public Heath, 3 (68).

- Schamahmann, J. (2004). Erkrankungen des Kleinhirns: Ataxie, Dysmetrie von Thoght und das cerebelläre kognitive affektive Syndrom. The Journal of Neurpsychiatry and Clinical Neurosciences, 16, 367-378.

- Timan, D., Drepper, J., Frings, M., Maschke, M., Richter, S., Gerwing M. & Kolb, F. P. (2010). Das menschliche Kleinhirn trägt zum motorischen, emotionalen und kognitiven assoziativen Lernen bei. Ein Rückblick. Cortex, 46, 845 & ndash; 857.

- J. Tirapu-Ustárroz, P. Luna-Lario, M. D. Iglesias-Fernández & P. Hernáez-Goñi (2011). Beitrag des Kleinhirns zu kognitiven Prozessen: aktuelle Fortschritte. Zeitschrift für Neurologie, 301, fünfzehn.

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.