Pyramidentrakt Trakte, Struktur und Läsionen

Das pyramidenförmiger Weg oder Pyramidentrakt sind eine Gruppe von Nervenfasern, die aus der Großhirnrinde stammen und im Rückenmark enden. Sie lenken die freiwillige Kontrolle der Muskulatur des ganzen Körpers. Dieser Weg umfasst zwei Bereiche: den kortikospinalen und den kortikobulbären. Der erste endet im Hirnstamm und der zweite im Rückenmark.

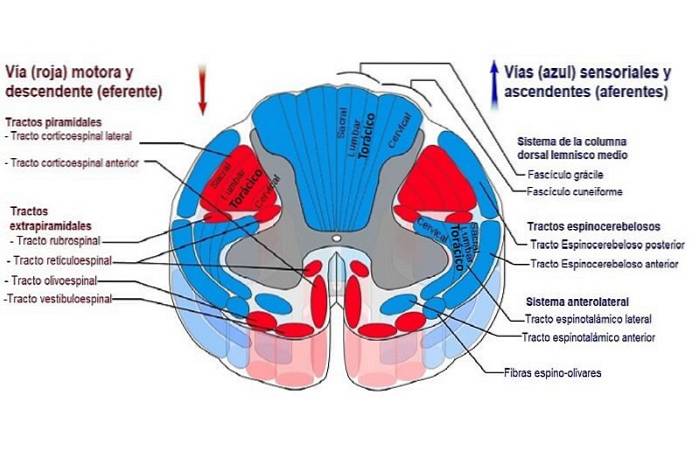

Der Pyramidenweg ist ein absteigender Weg, dh er sendet Impulse vom Gehirn an die Motoneuronen des Körpers. Letztere innervieren die Muskeln direkt, damit wir sie bewegen können.

Es unterscheidet sich vom extrapyramidalen Weg dadurch, dass es die unwillkürliche und automatische Muskelkontrolle wie Koordination, Gleichgewicht, Muskeltonus, Haltung usw. steuert..

Es gibt keine Synapsen (neuronale Verbindungen) innerhalb des Pyramidenwegs. Die Körper der Zellen befinden sich in der Großhirnrinde oder im Hirnstamm.

Die Neuronen auf diesem Weg werden obere Motoneuronen genannt, da sie sich nach ihrer Fertigstellung mit unteren Motoneuronen verbinden, die die Muskeln direkt steuern..

Der Pyramidenweg wird so genannt, weil seine Fasern durch die Pyramiden der Medulla oblongata verlaufen. In diesem Bereich konvergieren die Fasern in viele Richtungen und wirken wie eine umgekehrte Pyramide..

Artikelverzeichnis

- 1 Traktate des Pyramidentrakts

- 1.1 Corticobulbar Trakt

- 1.2 Kortikospinaltrakt

- 2 Entwicklung des Pyramidenweges

- 3 Struktur

- 4 Läsionen des Pyramidentrakts

- 5 Referenzen

Traktate des Pyramidenweges

Der Pyramidenweg kann funktionell in zwei Teile unterteilt werden: den kortikobulbären Trakt und den kortikospinalen Trakt. Als nächstes erkläre ich, woraus jeder von ihnen besteht.

Corticobulbar Trakt

Dieser Trakt lenkt die Muskeln von Kopf und Hals. Dank dieser Struktur können wir den Gesichtsausdruck kontrollieren, kauen, Geräusche erzeugen und schlucken.

Es entsteht im lateralen Teil des primären motorischen Kortex. Die Fasern konvergieren dann in der inneren Kapsel des Hirnstamms.

Von dort wandern sie zu den Motorkernen der Hirnnerven. In diesen Nerven verbinden sie sich mit den unteren Motoneuronen, um die Muskeln von Gesicht und Hals zu innervieren..

Im Allgemeinen steuern die Fasern des linken primären motorischen Kortex die Neuronen bilateral. Das heißt, sie lenken die rechten und linken Trochlea-Nerven. Es gibt jedoch Ausnahmen. Ein Beispiel sind die Motoneuronen des hypoglossalen Hirnnervs, die kontralateral (auf der gegenüberliegenden Seite) innervieren..

Kortikospinaltrakt

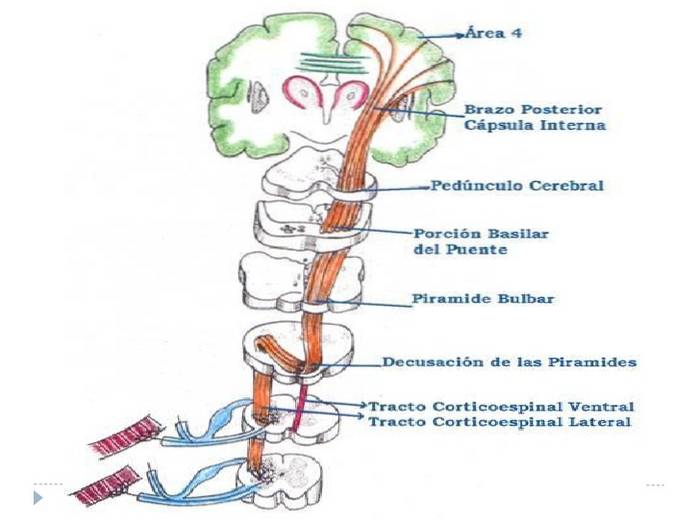

Der Kortikospinaltrakt steuert die freiwillige Bewegung des Körpers. Sie beginnen in der Großhirnrinde, insbesondere von den Pyramidenzellen der Schicht V..

Fasern entstehen aus mehreren Strukturen: dem primären motorischen Kortex, dem prämotorischen Kortex und dem zusätzlichen motorischen Bereich. Es empfängt auch Nervenimpulse aus dem somatosensorischen Bereich, dem Parietallappen und dem cingulösen Gyrus; obwohl in geringerem Maße.

Nervenfasern konvergieren in der inneren Kapsel, die sich zwischen dem Thalamus und den Basalganglien befindet.

Von dort passieren sie den Hirnstiel, die Pons und die Medulla oblongata. Im unteren Teil der Glühbirne teilt sich der Kortikospinaltrakt in zwei Teile: den lateralen Kortikospinaltrakt und den vorderen.

Die Fasern des ersten kreuzen sich auf der anderen Seite des Zentralnervensystems und steigen zum ventralen Horn des Rückenmarks ab. Dort verbinden sie sich mit den unteren Motoneuronen, die die Muskeln direkt lenken..

Andererseits ist der vordere Kortikospinaltrakt ipsilateral. Das heißt, die rechte Seite aktiviert den rechten Teil des Körpers (wie bei der linken). Es geht das Rückenmark hinunter und endet am ventralen Horn der Hals- und Brustsegmente. An dieser Stelle verbindet es sich mit den dort vorhandenen unteren Motoneuronen.

Der Kortikospinaltrakt hat einen speziellen Zelltyp, der nirgendwo anders im Körper existiert. Sie werden Betz-Zellen genannt und sind die größten Pyramidenzellen im gesamten Kortex..

Daraus entstehen Axone mit großem Durchmesser, die hauptsächlich die Beine steuern. Aufgrund seiner Eigenschaften können sich Nervenimpulse sehr schnell ausbreiten.

Dieser Trakt hat mehr als eine Million Axone, von denen die meisten mit Myelin bedeckt sind..

Entwicklung des Pyramidenweges

Wenn wir geboren werden, ist der Pyramidenweg nicht vollständig myelinisiert. Nach und nach wird es von unten (Rumpf oder Medulla) nach oben (Kortex) myelinisiert. Wenn es mit Myelin bedeckt wird, machen wir jedes Mal perfektere und präzisere Bewegungen.

Dieser Weg beendet die Myelinisierung im Alter von zwei Jahren, obwohl er bis zum Alter von 12 Jahren allmählich in die entgegengesetzte Richtung fortschreitet.

Struktur

Der Pyramidenweg besteht aus oberen Motoneuronen, die aus der Großhirnrinde stammen und im Hirnstamm (kortikobulbärer Trakt) oder im Rückenmark (kortikospinaler Trakt) enden. Der Weg selbst besteht hauptsächlich aus Axonen.

Die Axone, die durch die Trakte verlaufen, werden als efferente Nervenfasern bezeichnet, da sie Informationen von der Großhirnrinde an die Muskeln senden (wenn sie die Informationen erhalten, anstatt sie zu senden, werden sie als afferent bezeichnet)..

Sie können sich in der Medulla oblongata kreuzen und durch das Rückenmark wandern. Dort verbinden sie sich normalerweise mit Interneuronen in der Mitte des Rückenmarks, die als graue Substanz bezeichnet werden..

Interneurone sind normalerweise klein und haben ein kurzes Axon. Sie dienen dazu, zwei verschiedene Neuronen zu verbinden. Sie verbinden normalerweise sensorische und motorische Neuronen.

Diese Interneurone verbinden sich mit unteren Motoneuronen, die die Muskeln steuern. In einigen Fällen wandern die Axone durch die weiße Substanz des Rückenmarks, bis sie die Wirbelsäule des Muskels erreichen, den sie lenken werden..

Dort verbinden sich die Axone mit den unteren Motoneuronen..

Läsionen des Pyramidentrakts

Der Pyramidenweg kann beschädigt werden, da er den größten Teil des Zentralnervensystems durchläuft. Ein besonders gefährdeter Bereich ist die innere Kapsel. Schlaganfälle sind in diesem Bereich häufig.

Eine Schädigung des Pyramidenwegs kann sowohl durch Schlaganfälle als auch durch Blutungen, Abszesse, Tumore, Entzündungen, Multiple Sklerose usw. sowie durch ein Trauma des Rückenmarks oder eines Bandscheibenvorfalls verursacht werden..

Die Läsionen können unterschiedliche Symptome hervorrufen, wenn sie den Corticospinaltrakt oder die Corticobulbar betreffen..

Eine Schädigung des Kortikospinaltrakts führt zu einem Syndrom des oberen Motoneurons. Wenn nur eine Seite des Kortikospinaltrakts beschädigt ist, treten Symptome auf der Körperseite gegenüber der Verletzung auf. Einige von ihnen sind:

- Erhöhter Muskeltonus (Hypertonie).

- Muskelschwäche.

- Erhöhte Muskelreflexe (Hyperreflexie).

- Babinskis Zeichen.

- Clonus, der sich auf unwillkürliche, rhythmische Muskelkontraktionen bezieht.

- Probleme beim Erstellen feiner Bewegungen.

Im Gegensatz dazu würde eine einseitige Läsion im kortikobulbären Trakt zu einer leichten Muskelschwäche im Gesicht oder am Hals führen. Obwohl sich dies je nach betroffenen Nerven ändert:

- Nervus hypoglossus: Er ist für die Steuerung der Zungenbewegungen verantwortlich. Bei einer Beschädigung würde eine spastische Lähmung auf einer Seite auftreten und dazu führen, dass sie zur Seite driftet..

- Gesichtsnerv: Ihre Verletzung würde zu einer spastischen Lähmung der Muskeln des unteren Quadranten des Gesichts auf der der Verletzung gegenüberliegenden Seite führen.

Wenn die Verletzung des kortikobulbären Trakts abgeschlossen ist, kann eine pseudobulbäre Lähmung auftreten. Es besteht aus Schwierigkeiten beim Aussprechen, Kauen und Schlucken. Neben plötzlichen Stimmungsschwankungen.

Verweise

- Pyramidenweg. (s.f.). Abgerufen am 6. April 2017 von Quizlet: quizlet.com.

- Pyramidenbahnen. (s.f.). Abgerufen am 6. April 2017 von Wikipedia: en.wikipedia.org.

- Pyramidenbahnen. (s.f.). Abgerufen am 6. April 2017 von Science Direct: sciencedirect.com.

- Swenson, R. (s.f.). Kapitel 8A - Pyramidensystem. Abgerufen am 6. April 2017 aus der Überprüfung der klinischen und funktionellen Neurowissenschaften: dartmouth.edu.

- Die absteigenden Spuren. (s.f.). Abgerufen am 6. April 2017 von Teach me anatomy: learnmeanatomy.info.

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.