Extrapyramidale Signalwegkomponenten, Funktion, Signalweg, Krankheiten

Der Begriff von extrapyramidaler Ansatz oder das extrapyramidale System (SEP) entstand als Ergebnis anatomischer und physiologischer Studien, die darauf abzielten, die Art und Weise zu verstehen, in der das Zentralnervensystem die Aktivität der Skelettmuskeln kontrollierte, mit dem Ziel, dass der Körper die entsprechende Körperhaltung einnahm und die freiwillige Haltung einnahm Bewegungen.

In diesem Prozess wurde entdeckt, dass die Kontrolle der Muskelaktivität die Kontrolle der Motoneuronen des vorderen Horns des Rückenmarks, der einzigen Verbindung zwischen dem Zentralnervensystem und den Skelettmuskelfasern, erforderte und dass diese Kontrolle durch Nervenprojektionen ausgeübt wurde von Gehirnzentren. überlegen.

Unter diesen Projektionen wird ein wichtiger Weg von einigen Axonen gebildet, die aus den motorischen Bereichen der Großhirnrinde stammen und direkt, dh ohne Schuppen, zum Rückenmark absteigen und sich in einigen Vorsprüngen verbinden, wenn sie durch die Medulla oblongata verlaufen die aufgrund ihrer Form den Namen "Pyramiden" erhielten.

Dieser Trakt wurde als "Pyramidentrakt" oder "Kortikospinaltrakt" bezeichnet und war an der Kontrolle der feinen und geschickten Bewegungen beteiligt, die von den distalen Teilen der Gliedmaßen ausgeführt wurden, während die Existenz von Strukturen mit motorischer Funktion erkannt, aber nicht berücksichtigt wurde. auf diese Weise (extra).

Der Begriff „extrapyramidales motorisches System“, der aus physiologischer Sicht bereits überholt ist, wird im klinischen Fachjargon immer noch verwendet, um sich auf jene Strukturen des Gehirns und des Hirnstamms zu beziehen, die bei der motorischen Kontrolle zusammenarbeiten, aber nicht Teil des Pyramidensystems oder des direkten kortikospinalen Systems sind.

Artikelverzeichnis

- 1 Anatomische Komponenten und Funktion des Pyramidenwegs

- 1.1 - Hirnstammkerne

- 1.2 - Basalganglien

- 1.3 - Konnektivität, Signalweg und Neurochemie in den Basalganglien

- 2 Erkrankungen der Basalganglien

- 2.1 Huntington-Krankheit

- 2.2 Hemibalismus

- 2.3 Parkinson-Krankheit

- 3 Referenzen

Anatomische Komponenten und Funktion des Pyramidenwegs

Der extrapyramidale Weg kann als in zwei Gruppen von Komponenten organisiert beschrieben werden: Einer würde aus einer Reihe von Kernen des Hirnstamms und seinen Projektionen zum Rückenmark bestehen, und der andere würde aus den subkortikalen Kernen bestehen, die als Kerne bekannt sind oder Basalganglien..

- Hirnstammkerne

Im Hirnstamm gibt es Gruppen von Neuronen, deren Axone in Richtung der grauen Substanz des Rückenmarks vorstehen und die als in zwei Systemen organisiert beschrieben wurden: einem medialen und einem lateralen..

Mediales System

Das mediale System wird durch die vestibulospinalen, retikulospinalen und tektospinalen Bahnen gebildet, die durch die ventralen Schnüre der Schnur absteigen und zusätzlich zu den proximalen Muskeln der an der Körperhaltung beteiligten Extremitäten die Kontrolle über die Axial- oder Rumpfmuskulatur ausüben..

Seitensystem

Die wichtigste Komponente des lateralen Systems ist der Rubrospinaltrakt, dessen Axone aus dem roten Mittelhirnkern herausragen, durch das laterale Cord des Cord absteigen und letztendlich die Motoneuronen beeinflussen, die die distalen Muskeln der Extremitäten steuern..

Aus dem Vorstehenden kann abgeleitet werden, dass das mediale System bei den grundlegenden Haltungsanpassungen zusammenarbeitet, die für eine freiwillige motorische Aktivität erforderlich sind, während das laterale System zusammen mit dem direkten kortikospinalen Weg die Bewegungen der Extremitäten behandelt, die auf einen Zweck wie z Objekte erreichen und manipulieren.

- Basalganglien

Die Basalganglien sind subkortikale neuronale Strukturen, die an der Verarbeitung motorischer Informationen wie der Planung und Programmierung komplexer geschickter Bewegungen beteiligt sind und deren Veränderungen klinische Manifestationen ergeben, die in als "extrapyramidal" bekannte Syndrome eingeteilt sind..

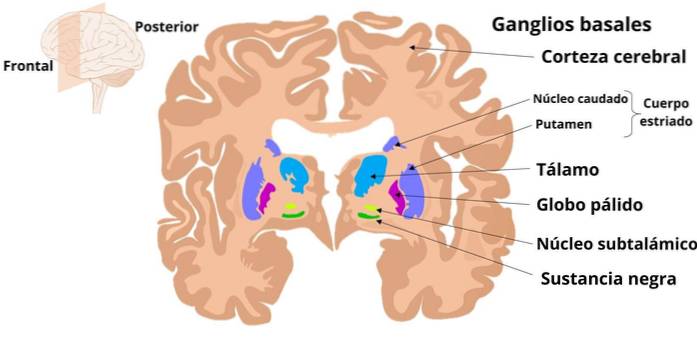

Ganglien umfassen das Striatum, das aus dem Putamen und dem Nucleus caudatus besteht; der blasse Globus, der einen äußeren Teil (GPe) und einen inneren Teil (GPi) hat; die Substantia nigra, organisiert in einen kompakten Teil (SNc) und einen retikulierten Teil (SNr), und den Nucleus subthalamicus oder Lewis.

Diese Strukturen funktionieren, indem sie Informationen hauptsächlich aus verschiedenen Regionen der Großhirnrinde empfangen. Informationen, die interne Schaltkreise aktivieren, die eine neuronale Ausgangsaktivität beeinflussen, die über den motorischen Teil des Thalamus zur Großhirnrinde zurückkehrt.

- Konnektivität, Signalweg und Neurochemie in den Basalganglien

Informationen über die Ganglien gelangen über das Striatum (Caudate und Putamen). Von dort aus beginnen Pfade, die mit den Austrittskernen GPi und SNr verbunden sind, deren Axone zu den ventroanterioren und ventrolateralen Kernen des Thalamus führen, die wiederum in den Kortex hineinragen.

Die verschiedenen Stadien des Kreislaufs werden von Neuronen abgedeckt, die zu einem bestimmten neurochemischen System gehören und eine hemmende oder anregende Wirkung haben können. Die kortiko-gestreiften Verbindungen, die Thalamus-Kortikalis und die Subthalamusfasern setzen Glutamat frei und sind anregend.

Neuronen, deren Axone das Striatum verlassen, verwenden Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) als Hauptneurotransmitter und sind hemmend. Es gibt zwei Subpopulationen: Eine synthetisiert Substanz P als Cotransmitter [GABA (+ Subst. P)] und die andere Enkephalin [GABA (+ Encef.)].

GABA-Neuronen (+ Subst. P)

GABA (+ Sust. P) -Neuronen haben D1-Dopaminrezeptoren und werden durch Dopamin (DA) angeregt; Sie stellen auch eine direkte hemmende Verbindung zu den Basalganglienauslässen (GPi und SNr) her, die ebenfalls GABAerge, aber „+ Dynorphin“ sind, und hemmen glutamaterge Zellen der Thalamus-Kortikalis-Projektion.

GABA-Neuronen (+ Encepha.)

GABA (+ Encef.) Neuronen haben Dopamin-D2-Rezeptoren und werden durch Dopamin gehemmt. Sie stellen eine indirekte exzitatorische Verbindung zu den Ausgängen (GPi und SNr) her, da sie auf das GPe projizieren, das seine GABAergen Neuronen hemmt, die die glutamatergen Neuronen des Nucleus subthalamicus hemmen, dessen Funktion darin besteht, die Ausgänge (GPi und SNr) zu aktivieren..

Der kompakte Teil der Substantia nigra (SNc) weist dopaminerge Neuronen (DA) auf, die sich mit dem Striatum verbinden und wie bereits erwähnt exzitatorisches D1 auf GABA-Zellen (+ Sub. P) und inhibitorisches D2 auf GABA-Zellen (+ Encef.) Herstellen..

Dann und in Übereinstimmung mit dem Obigen führt eine Aktivierung des direkten Weges dazu, dass die Ausgänge der Basalganglien gehemmt werden und die Aktivität in den Verbindungen zwischen Thalamus und Kortikalis freigesetzt wird, während die Aktivierung des indirekten Weges die Ausgänge aktiviert und die Thalamusaktivität verringert. -kortikal.

Obwohl die Wechselwirkungen und die genaue Gelenkfunktion der soeben betrachteten direkten und indirekten Bahnen nicht geklärt wurden, hilft uns die beschriebene anatomische und neurochemische Organisation, zumindest teilweise einige pathologische Zustände zu verstehen, die sich aus einer Funktionsstörung der Basalganglien ergeben.

Basalganglienerkrankungen

Obwohl die pathologischen Prozesse, die sich in den Basalganglien niederlassen, vielfältiger Natur sind und nicht nur bestimmte motorische Funktionen, sondern auch kognitive, assoziative und emotionale Funktionen beeinflussen, nehmen motorische Veränderungen in klinischen Bildern einen herausragenden Platz ein, und der größte Teil der Forschung hat sich auf sie konzentriert.

Die für die Funktionsstörung der Basalganglien typischen Bewegungsstörungen können in eine von drei Gruppen eingeteilt werden, nämlich:

- Hyperkinesien wie Huntington-Krankheit oder Chorea und Hemibalismus.

- Hypokinesien wie Parkinson.

- Dystonien wie Athetose.

Allgemein kann gesagt werden, dass hyperkinetische Störungen, die durch übermäßige motorische Aktivität gekennzeichnet sind, mit einer Abnahme der Hemmung einhergehen, die die Outputs (GPi und SNr) auf die Thalamus-Kortikalis-Projektionen ausüben, die aktiver werden.

Hypokinetische Störungen gehen dagegen mit einer Zunahme dieser Hemmung einher, wobei die Aktivität der Thalamus-Kortikalis abnimmt.

Huntington-Krankheit

Es handelt sich um eine hyperkinetische Störung, die durch unwillkürliches und krampfhaftes zufälliges Schütteln der Extremitäten und des orofazialen Bereichs, choreiforme oder "Tanz" -Bewegungen gekennzeichnet ist, die den Patienten allmählich vermehren und außer Gefecht setzen, Sprachstörungen und fortschreitende Entwicklung von Demenz.

Die Krankheit geht früh mit einer Degeneration der GABA (+ Encef.) Striatalneuronen des indirekten Signalwegs einher.

Da diese Neuronen GPe-GABAerge Neuronen nicht mehr hemmen, hemmen sie übermäßig den Nucleus subthalamicus, der die inhibitorischen Outputs (GPi und SNr) nicht mehr anregt, und die Projektionen der Thalamus-Kortikalis sind enthemmt..

Hemibalismus

Es besteht aus den heftigen Kontraktionen der proximalen Muskeln der Gliedmaßen, die bei Bewegungen großer Amplitude mit Kraft projiziert werden. Der Schaden in diesem Fall ist die Degeneration des Nucleus subthalamicus, die zu etwas ähnlichem führt, wie es für Chorea beschrieben wurde, allerdings nicht durch Hyperhemmung, sondern durch Zerstörung des Nucleus subthalamicus.

Parkinson-Krankheit

Es ist gekennzeichnet durch Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Einleitung von Bewegungen (Akinesie), Verlangsamung von Bewegungen (Hypokinesie), ausdruckslosem Gesichts- oder Gesichtsausdruck in einer Maske, Gangveränderung mit verminderten assoziierten Bewegungen der Gliedmaßen während der Bewegung und Zittern unwillkürlicher Gliedmaßen in Ruhe.

Der Schaden besteht in diesem Fall in der Degeneration des Nigrostriatalsystems. Hierbei handelt es sich um dopaminerge Projektionen, die von der kompakten Region der Substantia nigra (SNc) ausgehen und sich mit den striatalen Neuronen verbinden, die die direkten und indirekten Pfade hervorrufen..

Die Unterdrückung der Erregung, die die dopaminergen Fasern auf die GABA (+ Sust. P) -Zellen des direkten Weges ausüben, beseitigt die Hemmung, die diese auf die GABAergen Auslässe (GPi und SNr) in Richtung des Thalamus ausüben, der jetzt stärker gehemmt wird. Intensität. Es ist dann eine Enthemmung der Ausgänge.

Andererseits setzt die Unterdrückung der Hemmaktivität, die Dopamin auf die GABA-Zellen ausübt (+ Encef.) Des indirekten Weges, diese frei und erhöht die Hemmung, die sie auf die GABA-Zellen des GPe ausüben, wodurch die Neuronen des Nucleus subthalamic, der dann die Ausgänge hyperaktiviert.

Wie zu sehen ist, ist das Endergebnis der Auswirkungen der dopaminergen Degeneration auf die beiden internen Wege, direkt und indirekt, dasselbe, unabhängig davon, ob es die Enthemmung oder Stimulation der GABAergen Outputs (GPi und SNr) ist, die den Thalamuskern hemmen und reduzieren ihre Ausgabe in den Kortex, was die Hypokinese erklärt

Verweise

- Ganong WF: Reflex und freiwillige Kontrolle von Haltung und Bewegung, in: Überprüfung der medizinischen Physiologie, 25. Aufl. New York, McGraw-Hill Education, 2016.

- Guyton AC, Halle JE: Beiträge des Kleinhirns und der Basalganglien zur allgemeinen motorischen Kontrolle, in: Lehrbuch der Medizinischen Physiologie, 13. Ausgabe, AC Guyton, JE Hall (Hrsg.). Philadelphia, Elsevier Inc., 2016.

- Illert M: Motorisches System: Basalganglien, In: Physiologie, 4. Aufl.; P Deetjen et al. (Hrsg.). München, Elsevier GmbH, Urban & Fischer, 2005.

- Luhmann HJ: Sensomotorische systeme: Kórperhaltung und Bewegung, in: Physiologie, 6. Ausgabe; R. Klinke et al. (Hrsg.). Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 2010.

- Oertel WH: Basalganglienbehandlungen, in: Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie, 31. Auflage, RF Schmidt et al. (Hrsg.). Heidelberg, Springer Medizin Verlag, 2010.

- Wichmann T und DeLong MR: Die Basalganglien, In: Principles of Neural Science, 5. Auflage; E Kandel et al. (Hrsg.). New York, McGraw-Hill, 2013.

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.