Gefühl zu hören, wofür es ist, Teile, wie es funktioniert

Das Sinn des Hörens Es ist dasjenige, das die Schwingungen der Luft einfängt und sie in bedeutungsvolle Geräusche umwandelt. Das Ohr erfasst Schallwellen und wandelt sie in Nervenimpulse um, die dann von unserem Gehirn verarbeitet werden. Das Ohr ist auch am Gleichgewichtssinn beteiligt.

Die Geräusche, die wir hören und machen, sind für die Kommunikation mit anderen unerlässlich. Durch das Ohr erhalten wir Sprache und genießen Musik, obwohl es uns auch hilft, Warnungen wahrzunehmen, die auf eine Gefahr hinweisen könnten.

Die Schallschwingungen, die unsere Ohren aufnehmen, sind Änderungen des Luftdrucks. Regelmäßige Vibrationen erzeugen einfache Geräusche, während komplexe Geräusche aus mehreren einfachen Wellen bestehen..

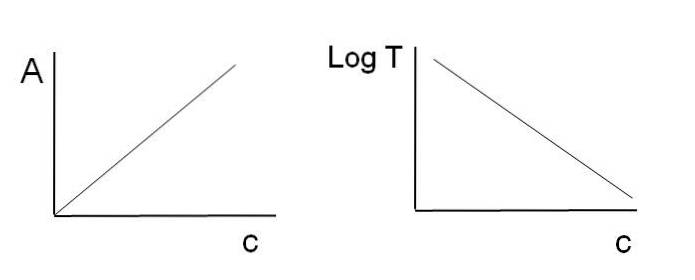

Die Frequenz eines Klangs ist das, was wir als Tonhöhe kennen; Es setzt sich aus der Anzahl der Zyklen zusammen, die in einer Sekunde abgeschlossen werden. Diese Frequenz wird mit Hertz (Hz) gemessen, wobei 1 Hz ein Zyklus pro Sekunde ist..

Daher haben hohe Töne hohe Frequenzen und niedrige Töne niedrige Frequenzen. Beim Menschen liegt der Bereich der Schallfrequenzen im Allgemeinen zwischen 20 und 20.000 Hz, obwohl er je nach Alter und Person variieren kann.

Was die Intensität des Klangs betrifft, kann der Mensch eine Vielzahl von Intensitäten erfassen. Diese Variation wird mittels einer logarithmischen Skala gemessen, in der der Schall mit einem Referenzpegel verglichen wird. Die Einheit zur Messung des Schallpegels ist das Dezibel (dB)..

Artikelverzeichnis

- 1 Teile des Ohres

- 1.1 Außenohr

- 1.2 Mittelohr

- 1.3 Innenohr

- 2 Wie funktioniert der Gehörsinn??

- 2.1 Schallwellen

- 2.2 Gehörgang-Trommelfell

- 2.3 Hammer

- 2.4 Trittbrett und ovales Fenster

- 2.5 Vestibularmembran

- 2.6 Basilarmembran-Haarzellen

- 2.7 Vestibulocochlea oder Hörnerv

- 2.8 Gehirnbereiche und Interpretation

- 3 Hörverlust

- 3.1 Leitfähiger Hörverlust

- 3.2 Verlust der sensorineuralen Funktion

- 3.3 Erworbener Hörverlust

- 4 Referenzen

Teile des Ohres

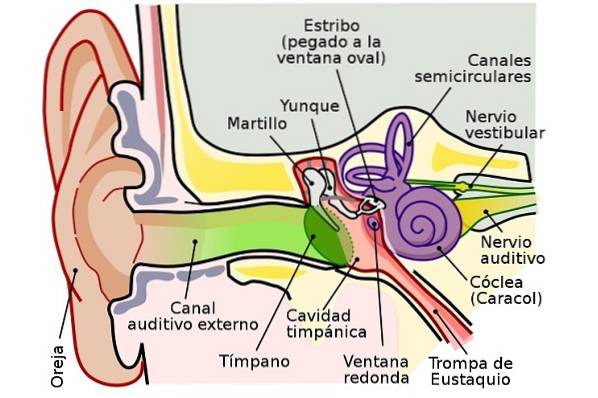

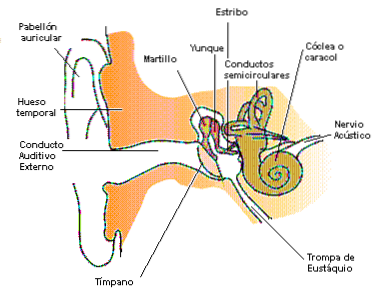

Das Ohr ist in drei Teile gegliedert: Erstens das Außenohr, das die Schallwellen empfängt und an das Mittelohr überträgt. Zweitens das Mittelohr, das eine zentrale Höhle hat, die als Trommelfellhöhle bezeichnet wird. Darin befinden sich die Gehörknöchelchen des Ohrs, die für die Leitung von Schwingungen zum Innenohr verantwortlich sind.

Drittens das Innenohr, das aus knöchernen Hohlräumen besteht. An den Wänden des Innenohrs befinden sich die Nervenäste des Nervus vestibulocochlearis. Dies wird durch den Cochlea-Zweig gebildet, der mit dem Hören zusammenhängt; und der vestibuläre Ast, der am Gleichgewicht beteiligt ist.

Ohrmuschel

Dieser Teil des Ohrs nimmt Geräusche von außen auf. Es besteht aus dem Ohr und dem äußeren Gehörgang.

- Das Ohr (Ohrmuschel): Es ist eine Struktur, die sich auf beiden Seiten des Kopfes befindet. Es hat verschiedene Falten, die dazu dienen, Schall in den Gehörgang zu leiten, damit sie das Trommelfell leichter erreichen können. Dieses Muster von Falten am Ohr hilft, die Schallquelle zu lokalisieren.

- Externes Hörverhalten: Dieser Kanal überträgt Schall vom Ohr zum Trommelfell. Sie liegt normalerweise zwischen 25 und 30 mm. Sein Durchmesser beträgt ca. 7mm.

Es hat eine Hautbedeckung mit Zotten, Talg- und Schweißdrüsen. Diese Drüsen produzieren Ohrenschmalz, um das Ohr mit Feuchtigkeit zu versorgen und Schmutz aufzufangen, bevor er das Trommelfell erreicht..

Mittelohr

Das Mittelohr ist eine luftgefüllte Höhle, wie eine im Schläfenbein ausgegrabene Tasche. Es befindet sich zwischen dem äußeren Gehörgang und dem Innenohr. Seine Teile sind wie folgt:

- Trommelfell: Auch Trommelfellhöhle genannt, ist es mit Luft gefüllt und kommuniziert mit den Nasenlöchern über den Hörschlauch. Dadurch kann der Luftdruck im Hohlraum mit dem Außendruck ausgeglichen werden.

Die Trommelfellhöhle hat unterschiedliche Wände. Eine ist die seitliche (membranöse) Wand, die fast vollständig vom Trommelfell oder Trommelfell besetzt ist..

Das Trommelfell ist eine kreisförmige, dünne, elastische und transparente Membran. Es wird durch die Schwingungen des Geräusches bewegt, das es vom Außenohr empfängt, und überträgt es an das Innenohr.

- Ohrknochen: Das Mittelohr enthält drei sehr kleine Knochen, sogenannte Gehörknöchelchen, deren Namen sich auf ihre Form beziehen: Hammer, Amboss und Stapes.

Wenn Schallwellen das Trommelfell zum Schwingen bringen, wird die Bewegung auf die Gehörknöchelchen übertragen und diese verstärken sie.

Ein Ende des Hammers kommt aus dem Trommelfell heraus, während sein anderes Ende mit dem Amboss verbunden ist. Dies wird wiederum in den Steigbügel eingeführt, der an einer Membran befestigt ist, die eine Struktur bedeckt, die als ovales Fenster bezeichnet wird. Diese Struktur trennt das Mittelohr vom Innenohr.

Die Gehörknöchelchenkette hat bestimmte Muskeln, um ihre Aktivität auszuführen. Dies sind der Tensor-Tympani-Muskel, der am Hammer befestigt ist, und der Stapedius-Muskel, der am Stapes befestigt ist. Der Incus hat keinen eigenen Muskel, da er durch die Bewegungen der anderen Gehörknöchelchen bewegt wird.

- Die Eustachische Röhre: Es wird auch als Hörschlauch bezeichnet und ist eine röhrenförmige Struktur, die die Trommelfellhöhle mit dem Pharynx verbindet. Es ist ein schmaler Kanal mit einer Länge von ungefähr 3,5 Zentimetern. Läuft von der Rückseite der Nasenhöhle bis zur Basis des Mittelohrs.

Normalerweise bleibt es geschlossen, aber während des Schluckens und Gähnens öffnet es sich, damit Luft in das Mittelohr eindringen oder aus ihm austreten kann.

Seine Mission ist es, seinen Druck mit dem atmosphärischen Druck auszugleichen. Dies stellt sicher, dass auf beiden Seiten des Trommelfells der gleiche Druck herrscht. Wenn dies nicht geschieht, würde es anschwellen und könnte nicht vibrieren oder sogar explodieren.

Dieser Kommunikationsweg zwischen Rachen und Ohr erklärt, wie viele Infektionen im Hals das Ohr betreffen können..

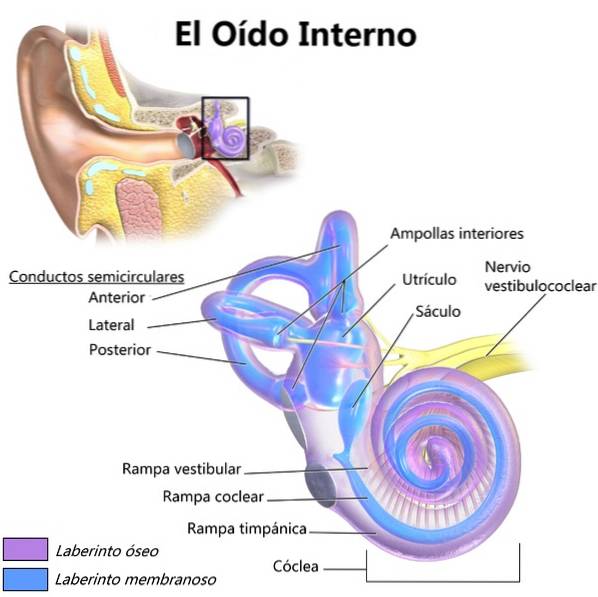

Innenohr

Im Innenohr gibt es spezielle mechanische Rezeptoren, die Nervenimpulse erzeugen, die das Hören und das Gleichgewicht ermöglichen.

Das Innenohr entspricht drei Zwischenräumen im Schläfenbein, die das sogenannte knöcherne Labyrinth bilden. Sein Name beruht auf der Tatsache, dass es sich um eine komplizierte Reihe von Leitungen handelt. Die Teile des Innenohrs sind:

- Knochenlabyrinth: Es ist ein knöcherner Raum, der von häutigen Säcken besetzt ist. Diese Säcke enthalten eine Flüssigkeit namens Endolymphe und sind durch eine andere wässrige Flüssigkeit namens Perilymphe von den Knochenwänden getrennt. Diese Flüssigkeit hat eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie die Cerebrospinalflüssigkeit..

Die Wände der Membransäcke haben Nervenrezeptoren. Daraus entsteht der Nervus vestibulocochlearis, der für die Leitung von Gleichgewichtsstimuli (Nervus vestibularis) und des Hörvermögens (Nervus cochlearis) verantwortlich ist..

Das knöcherne Labyrinth ist in das Vestibül, die halbkreisförmigen Kanäle und die Cochlea unterteilt. Der gesamte Gang ist mit Endolymphe gefüllt.

Das Vestibül ist ein ovaler Hohlraum im Mittelteil. An einem Ende befindet sich die Cochlea und am anderen die halbkreisförmigen Kanäle.

Die halbkreisförmigen Kanäle sind drei Kanäle, die aus dem Vorraum herausragen. Sowohl diese als auch das Vestibül haben Mechanorezeptoren, die das Gleichgewicht regulieren..

Innerhalb jedes Kanals befinden sich die ampullären oder akustischen Grate. Diese haben Haarzellen, die durch Kopfbewegungen aktiviert werden. Dies ist so, weil sich durch Ändern der Position des Kopfes die Endolymphe bewegt und sich die Haare kräuseln..

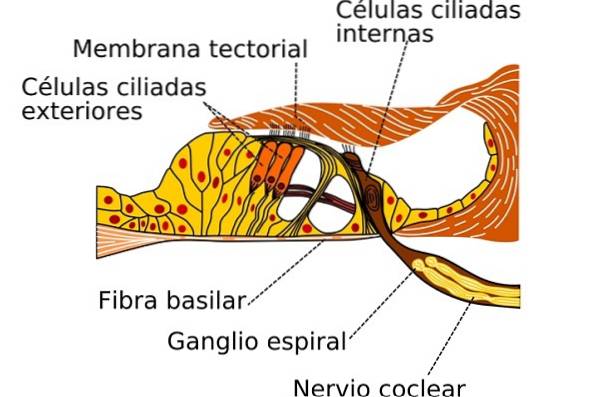

- Schnecke: Es ist eine knöcherne Leitung in Form einer Spirale oder Schnecke. Im Inneren befindet sich die Basilarmembran, eine lange Membran, die als Reaktion auf die Bewegung der Stapes vibriert.

Auf dieser Membran ruht das Corti-Organ. Es ist eine Art gerolltes Blatt aus Epithelzellen, Stützzellen und ungefähr 16.000 Haarzellen, die die Rezeptoren des Hörens sind..

Haarzellen haben eine Art lange Mikrovilli. Sie werden durch die Bewegung der Endolymphe gebogen, die wiederum von Schallwellen beeinflusst wird.

Wie funktioniert der Gehörsinn??

Um zu verstehen, wie der Gehörsinn funktioniert, müssen Sie zunächst verstehen, wie Schallwellen funktionieren.

Schallwellen

Schallwellen kommen von einem vibrierenden Objekt und bilden Wellen, die denen ähneln, die wir sehen, wenn wir einen Stein in einen Teich werfen. Die Frequenz einer Schallschwingung ist das, was wir als Tonhöhe kennen.

Die Geräusche, die der Mensch am genauesten hören kann, haben eine Frequenz zwischen 500 und 5.000 Hertz (Hz). Wir können jedoch Geräusche von 2 bis 20.000 Hz hören. Beispielsweise hat Sprache Frequenzen im Bereich von 100 bis 3.000 Hz und Geräusche von einem mehrere Kilometer entfernten Flugzeug reichen von 20 bis 100 Hz..

Je intensiver die Schwingung eines Klangs ist, desto stärker wird er wahrgenommen. Die Schallintensität wird in Dezibel (dB) gemessen. Ein Dezibel entspricht einer Erhöhung der Schallintensität um ein Zehntel.

Zum Beispiel hat ein Flüstern einen Dezibelpegel von 30, ein Gespräch von 90. Ein Ton kann störend sein, wenn er 120 dB erreicht, und bei 140 dB schmerzhaft sein..

Gehörgang-Trommelfell

Hören ist möglich, weil es unterschiedliche Prozesse gibt. Zunächst kanalisiert das Ohr die Schallwellen in den äußeren Gehörgang. Diese Wellen kollidieren mit dem Trommelfell und lassen es hin und her schwingen, wovon die Intensität und Frequenz der Schallwellen abhängen..

Hammer

Das Trommelfell ist mit dem Hammer verbunden, der ebenfalls zu vibrieren beginnt. Solche Schwingungen werden auf den Amboss und dann auf die Stapes übertragen.

Ovales Fenster und Trittbrett

Wenn sich der Steigbügel bewegt, treibt er auch das ovale Fenster an, das heraus und hinein vibriert. Seine Schwingung wird durch die Gehörknöchelchen verstärkt, so dass es fast 20-mal stärker ist als die Schwingung des Trommelfells.

Vestibularmembran

Die Bewegung des ovalen Fensters wird auf die Vestibularmembran übertragen und erzeugt Wellen, die die Endolymphe innerhalb der Cochlea drücken.

Basilarmembran-Haarzellen

Dies erzeugt Vibrationen in der Basilarmembran, die die Haarzellen erreichen. Diese Zellen erzeugen Nervenimpulse und wandeln mechanische Schwingungen in elektrische Signale um..

Vestibulocochlea oder Hörnerv

Haarzellen setzen Neurotransmitter frei, indem sie mit Neuronen in den Nervenganglien des Innenohrs synchronisieren. Diese befinden sich etwas außerhalb der Cochlea. Dies ist der Ursprung des Nervus vestibulocochlearis.

Sobald Informationen den Nervus vestibulocochlearis (oder den Hörnerv) erreichen, werden sie zur Interpretation an das Gehirn übertragen.

Gehirnbereiche und Interpretation

Erstens erreichen Neuronen den Hirnstamm. Insbesondere zu einer Struktur der zerebralen Protuberanz, die als überlegener Olivenkomplex bezeichnet wird.

Die Informationen wandern dann den unteren Kollikulus des Mittelhirns hinunter, bis sie den medialen Genikularkern des Thalamus erreichen. Von dort werden Impulse an den im Temporallappen befindlichen auditorischen Kortex gesendet..

In jeder Hemisphäre unseres Gehirns befindet sich ein Temporallappen, der sich in der Nähe jedes Ohrs befindet. Jede Hemisphäre empfängt Daten von beiden Ohren, insbesondere aber von der kontralateralen (gegenüberliegenden Seite).

Strukturen wie das Kleinhirn und die retikuläre Formation erhalten ebenfalls akustischen Input.

Schwerhörigkeit

Hörverlust kann auf leitende, sensorineurale oder gemischte Probleme zurückzuführen sein.

Leitfähiger Hörverlust

Es tritt auf, wenn es ein Problem bei der Leitung von Schallwellen durch das Außenohr, das Trommelfell oder das Mittelohr gibt. Normalerweise in den Gehörknöchelchen.

Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Am häufigsten sind Ohrenentzündungen, die das Trommelfell oder Tumore betreffen können. Sowie Erkrankungen der Knochen. wie Otosklerose, die dazu führen kann, dass die Knochen des Mittelohrs degenerieren.

Es kann auch angeborene Fehlbildungen der Gehörknöchelchen geben. Dies ist sehr häufig bei Syndromen, bei denen Gesichtsfehlbildungen wie das Goldenhar-Syndrom oder das Treacher-Collins-Syndrom auftreten..

Verlust der sensorineuralen Funktion

Es wird im Allgemeinen durch die Beteiligung der Cochlea oder des Nervus vestibulocochlearis erzeugt. Ursachen können genetisch bedingt oder erworben sein.

Die erblichen Ursachen sind zahlreich. Mehr als 40 Gene, die Taubheit verursachen können, und rund 300 Syndrome im Zusammenhang mit Hörverlust wurden identifiziert.

Die häufigste rezessive genetische Veränderung in Industrieländern ist in DFNB1. Auch als GJB2-Taubheit bekannt.

Die häufigsten Syndrome sind das Stickler-Syndrom und das Waardenburg-Syndrom, die autosomal dominant sind. Während Pendred-Syndrom und Usher-Syndrom rezessiv sind.

Hörverlust kann auch auf angeborene Ursachen wie Röteln zurückzuführen sein, die durch Impfung kontrolliert wurden. Eine andere Krankheit, die es verursachen kann, ist Toxoplasmose, eine parasitäre Krankheit, die den Fötus während der Schwangerschaft betreffen kann.

Mit zunehmendem Alter kann sich eine Presbykusis entwickeln, bei der die Fähigkeit, hohe Frequenzen zu hören, verloren geht. Es wird durch altersbedingte Abnutzung des Hörsystems verursacht, die hauptsächlich das Innenohr und den Hörnerv betrifft.

Erworbener Hörverlust

Die erworbenen Ursachen für Hörverlust hängen mit dem übermäßigen Lärm zusammen, dem Menschen in der modernen Gesellschaft ausgesetzt sind. Sie können auf industrielle Arbeiten oder die Verwendung elektronischer Geräte zurückzuführen sein, die das Hörsystem überlasten.

Die Exposition gegenüber Geräuschen, die ständig und über einen längeren Zeitraum 70 dB überschreiten, ist gefährlich. Geräusche, die die Schmerzschwelle (mehr als 125 dB) überschreiten, können zu dauerhafter Taubheit führen.

Verweise

- Carlson, N.R. (2006). Physiologie des Verhaltens 8. Aufl. Madrid: Pearson. S. 256-262.

- Der menschliche Körper. (2005). Madrid: Edilupa Editions.

- García-Porrero, J.A., Hurlé, J.M. (2013). Menschliche Anatomie. Madrid: McGraw-Hill; Interamerikaner aus Spanien.

- Hall, J. E. & Guyton, A. C. (2016). Abhandlung über medizinische Physiologie (13. Aufl.). Barcelona: Elsevier Spanien.

- M. Latarjet, A. Ruiz Liard (2012). Menschliche Anatomie. Buenos Aires; Madrid: Editorial Médica Panamericana.

- G. A. Thibodeau & K. T. Patton (2012). Struktur und Funktion des menschlichen Körpers (14. Aufl.). Amsterdam; Barcelona: Elsevier

- Tortora, G. J. & Derrickson, B. (2013). Prinzipien der Anatomie und Physiologie (13. Aufl.). Mexiko df.; Madrid usw .: Editorial Médica Panamericana.

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.