Morula Entwicklung, Polarität und Bedeutung

Das Morula (aus dem lateinischen Morum) ist eine Masse, die als Folge der aufeinanderfolgenden Teilung eines Embryos entsteht, beginnend mit einer einzelligen Zygote während des Befruchtungsprozesses.

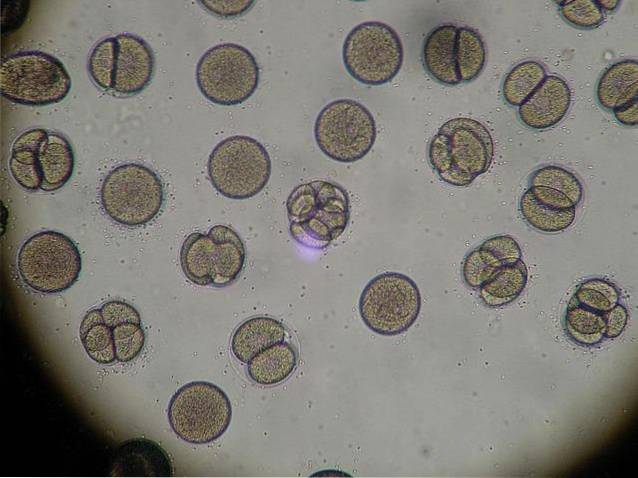

Nachdem sich der Embryo in 16 Zellen geteilt hat, nimmt er die Form einer Brombeere an, von der er seinen Namen hat. Diese Masse bildet eine feste Kugel innerhalb der Zona pellucida (äußere Auskleidung der Eizelle bei Säugetieren) und teilt sich in mehrere Blastomere, die undifferenzierte embryonale Zellen sind..

Eine Morula unterscheidet sich von einer Blastozyste dadurch, dass die erstere eine kugelförmige Masse aus 16 Zellen ist, die 3 oder 4 Tage nach der Befruchtung auftritt..

Die Blastozyste hingegen hat eine Öffnung in ihrer Zona pellucida mit einer Masse im Inneren und erscheint 4 oder 5 Tage nach der Befruchtung. Mit anderen Worten, wenn die Morula implantiert und intakt bleibt, verwandelt sie sich später in eine Blastozyste..

Einige Tage nach der Befruchtung beginnt die Verdichtung. Bei diesem Verfahren werden die äußeren Zellen durch Desmosomen fest gebunden, die die Strukturen sind, die die Zellen zusammenhalten..

Innerhalb der Morula entsteht durch den aktiven Transport von Natriumionen aus Trophoblastenzellen und den Prozess der Wasserosmose ein Hohlraum.

Infolge dieser Umwandlung wird eine aus Zellen bestehende hohle Kugel gebildet, die als Blastozyste bezeichnet wird. Die äußeren Zellen der Blastozyste werden das erste embryonale Epithel sein, das als Trophectoderm bezeichnet wird..

Einige Zellen verbleiben in der Blastozyste, wandeln sich in die innere Zellmasse (ICM) um und sind pluripotent, dh sie sind Stammzellen, die alle Zellen des Körpers bilden können.

Bei Säugetieren ist mit Ausnahme der Monotremspezies die innere Zellmasse diejenige, die den Embryo als solchen bildet. Das Trophectoderm (äußere Zellen) bildet die Plazenta und das extraembryonale Gewebe.

Bei Reptilien ist die innere Zellmasse unterschiedlich und die Bildungsstadien sind verlängert und in vier Teile unterteilt.

Artikelverzeichnis

- 1 Frühe Entwicklung des Embryos

- 1.1 Polarität

- 2 Bedeutung der Morula

- 3 Referenzen

Frühe Entwicklung des Embryos

Das befruchtete Ei wird durch Ziliar- und Muskelaktivität durch den Eileiter transportiert. Die erste Teilung oder Exzision erfolgt 30 Stunden nach der Befruchtung, die zweite erfolgt rechtwinklig zur ersten.

Nachdem das Ei befruchtet ist, beginnt eine Reihe von mitotischen Teilungen, die als Exzisionen bezeichnet werden. 40 bis 50 Stunden nach der Befruchtung hat sich die Zelle bereits in vier Zellen aufgeteilt.

Am Ende der 8-Zell-Phase zeigt die Eizelle Mikrovilli, und die zellulären Organellen befinden sich an ihrer Spitze. Nach dieser zellulären Unterteilung erfolgt eine Differenzierung im Embryo.

Der Embryo erreicht die Gebärmutterhöhle, wenn er sich in der 8-Zell-Phase befindet. Die Aufteilung erfolgt alle 12 Stunden und ist zeitlich festgelegt. Die nächste Division produziert einen 16-Zellen-Ball: die Morula.

Bei Erreichen von 16 Zellen und bereits in der Uteruswand wächst es und entwickelt eine Höhle (Koelom), in der es die Nährstoffversorgung aufrechterhält.

Dieser Hohlraum ermöglicht die Bildung von: der inneren Zellmasse auf einer Seite der Morula und der äußeren Zellmasse, die die Zelle bedeckt.

Die innere Zellmasse wird das Embryo-Gewebe und die äußere Masse das Trophoblasten-Gewebe hervorbringen. Später werden Flüssigkeiten gespeichert und die Morula wächst und verwandelt sich in eine Blastozyste.

Die Gesamtgröße der Blastozyste entspricht der der sekundären Eizelle mit einem Durchmesser von ungefähr 100 um Millimikron..

Die aus dem ausgeschnittenen Embryo stammenden Tochterzellen werden als Blastomere bezeichnet. Diese erste Teilung wird durch die von der Oozyten-DNA transkribierte RNA gesteuert, die bis kurz vor der Implantation in der Zona pellucida isoliert wird..

Polarität

Das Konzept der Polarität ist ziemlich einfach. Die weibliche Zell-Eizelle und dann die befruchtete Eizelle könnten als eine Welt mit einer eigenen Geographie konzipiert werden, in der der Ort aller ihrer Strukturen entsprechend ihrer Funktionalität vorbestimmt ist.

Van-Blerkom widmet sich seit mehr als 20 Jahren der Erforschung des Phänomens Polarität..

Dieses als Polarität bekannte Wunder könnte klarstellen, wie der Weg eines Embryos durch biologische Ereignisse, die der Empfängnis vorausgehen und Tage, Wochen oder Monate später vorherrschen, verändert und vorhergesagt werden kann..

Diese Untersuchungen würden die Möglichkeit eröffnen, dass die Lebensfähigkeit bereits vor der Befruchtung bestimmt werden kann..

Die Art und Weise, wie sich der Embryo teilt, verdichtet, die Zona pelcida verlässt, Moleküle produziert, die es ihm ermöglichen, sich in die Uteruswand zu implantieren, und später Blutgefäße lokalisiert, um die Plazenta und den Fötus zu ernähren, ist eine der beeindruckendsten Transformationen der Natur.

Bedeutung der Morula

Untersuchungen haben ergeben, wie Stammzellen aus einem vier Tage alten Embryo im Morula-Stadium gewonnen werden können. Bisher wurden ältere Explosionen verwendet, die jedoch bei dem Eingriff zerstört wurden..

Die Forschung nahm jedoch eine neue Wendung, als beschlossen wurde, eine einzelne Zelle aus einer Morula zu verwenden, und es wurde beobachtet, dass sie sich in einen normalen Embryo verwandeln konnte.

Es bestünde dann die Möglichkeit, dass die Eltern entscheiden könnten, eine Zelle aus ihrer Morula zu extrahieren, um die Entwicklung einer Stammzelllinie hervorzurufen. Diese können zur Verwendung in der Therapie oder Forschung aufbewahrt werden.

Parallel dazu könnte die Morula ihren Entwicklungsprozess fortsetzen und ein für die Implantation geeigneter Embryo werden.

Verweise

- Boklage, C. (2010). Wie neue Menschen gemacht werden. Greenville: Weltwissenschaftlich.

- Cardozo, L. und Staskin, D. (2001). Lehrbuch der weiblichen Urologie und Urogynäkologie. London: Isis Medical Media.

- Chard, T. und Lilford, R. (1995). Grundwissenschaften für Geburtshilfe und Gynäkologie. London: Springer.

- Hall, S. (2004). Das gute Ei. Entdecken.

- Zimmer, C. (3. November 2004). Der Webstuhl. Aus dem Discover-Magazin abgerufen: blogs.discovermagazine.com

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.