Ursachen, Phasen und Folgen der Autolyse

Das Autolyse Es ist ein Prozess, bei dem Zellen durch die Wirkung ihrer eigenen Enzyme enzymatisch verdaut werden. Es bedeutet wörtlich, dass die Mechanismen, die zu einer eigenen Lyse (Tod) führen, in einer Zelle ausgelöst werden.

Dieser "Selbstabbauprozess" wurde im normalen Verlauf des Wachstums und der Entwicklung von Bakterien und Pilzen beobachtet. Viele wissenschaftliche Texte belegen jedoch, dass es typisch für "sterbende" Zellen oder "verwundete" oder "verletzte" Zellen ist..

Autolyse tritt auch in tierischen und pflanzlichen Geweben auf, aber einige Autoren beschreiben diesen Prozess als die nicht bakterielle „Selbstzersetzung“, die nach dem Zelltod auftritt..

Dieser Prozess wurde 1890 von Salkowski als enzymatischer Prozess der Selbstverdauung beschrieben, aber 1900 prägte Jacobi den Begriff Autolyse. Heute ist bekannt, dass die für diesen Prozess verantwortlichen Enzyme keine "Nebenprodukte" der Lyse sind, sondern dieselben Enzyme, die an zellulären Prozessen beteiligt sind.

In Anbetracht seiner Bedeutung für die Industrie ist der am gründlichsten überprüfte autolytische Prozess derjenige, der in Hefen stattfindet, insbesondere solchen, die während der Fermentationsprozesse von alkoholischen Getränken (Wein und Bier) und in der Bäckerei verwendet werden..

Autolytische Hefederivate werden üblicherweise bei der Formulierung von Kulturmedien verwendet, da sie eine gute Quelle für Aminosäuren und andere Nährstoffe darstellen.

Artikelverzeichnis

- 1 Ursachen der Autolyse

- 2 Phasen

- 2.1 Zelltod

- 2.2 Die Hefeautolyse kann in zwei Prozesse unterteilt werden

- 3 Folgen

- 3.1 Für die Lebensmittelindustrie

- 4 Referenzen

Ursachen der Autolyse

Autolyse kann als Reaktion auf eine Reihe verschiedener Faktoren auftreten. In einzelligen Organismen (Mikroorganismen) reagiert dieses Phänomen auf viele Umweltbedingungen wie Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffkonzentration, Zusammensetzung des Mediums, Nährstoffmenge, Vorhandensein toxischer Substanzen usw..

Während der Fermentation von Wein oder Bier tritt beispielsweise die Autolyse von Hefen als Reaktion auf die Abnahme der Nährstoffkomponenten der fermentierenden Flüssigkeit sowie auf die beträchtliche Zunahme der Ethanolkonzentration auf, die eines der Produkte von ist Ihr Stoffwechsel.

Beim Menschen wurde nachgewiesen, dass autolytische Prozesse durch längere chirurgische Eingriffe oder medizinische Eingriffe ausgelöst werden können, insbesondere bei endoskopischen Dissektionen der Submukosa.

Darüber hinaus tritt bei vielen Tieren die Autolyse an Stellen auf, an denen Wunden oder Schnittwunden vorliegen, und erfüllt die Funktion, beschädigtes Gewebe während der Heilung zu beseitigen.

In einigen Pflanzengeweben wirkt die Autolyse auf Wachstum und Entwicklung sowie auf den Transport von Wasser und Gasen durch die Xylemkanäle, der dank des Abbaus der Protoplasten (Membran + Cytosol) der Tracheiden stattfindet. tritt dann als Reaktion auf Stimuli der Pflanzenentwicklung auf.

Andererseits können bestimmte Arten von Fadenpilzen als Reaktion auf einige Antibiotika oder toxische Substanzen, die auf die Umgebung aufgebracht werden, eine Autolyse ihrer Zellen erfahren..

Phasen

Der nachstehend beschriebene autolytische Prozess findet in Hefen statt, kann jedoch auf jeden Mikroorganismus oder jede Gruppe von Zellen in einem pflanzlichen oder tierischen Gewebe extrapoliert werden..

Zelltod

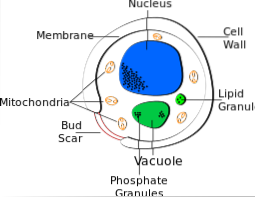

Jeder autolytische Prozess beginnt mit dem Tod der betreffenden Zelle. Das anfängliche Phänomen hat mit der Veränderung der zellulären Membransysteme zu tun, insbesondere bei eukaryotischen Organismen, die es ihren Verdauungsenzymen ermöglichen, mit den Komponenten in Kontakt zu kommen, die abgebaut werden.

Die am autolytischen Ereignis beteiligten Enzyme sind für den Abbau ihrer Substrate in kleinere Fragmente verantwortlich. Zum Beispiel "schneiden" Proteasen oder Peptidasen fast jede Art von Protein und setzen Peptide oder Aminosäuren frei..

Nukleasen bauen dagegen Nukleinsäuren wie DNA oder RNA ab, fragmentieren sie und setzen Nukleoside, Mononukleotide und Polynukleotide frei. Es gibt andere Enzyme, die für die Verdauung einiger Bestandteile der Zellwand verantwortlich sind, normalerweise Glucanasen (in Hefe)..

Was aus der Zelllyse und -verdauung resultiert, wird üblicherweise als Autolysat bezeichnet, das durch Brüche in der Hefezellwand an die Umgebung abgegeben wird, wo die Verdauung fortgesetzt werden kann. Die Konzentration der abgebauten Zellbestandteile erzeugt normalerweise etwas, das als Hefeextrakt bekannt ist..

Die Hefeautolyse kann in zwei Prozesse unterteilt werden

- Der Abbau zellulärer Komponenten durch "lytische" Enzyme, insbesondere Proteinasen und Peptidasen (Proteolyse, proteolytische Enzyme).

- Der Abbau der Zellwand ermöglicht eine echte Zelllyse oder -ruptur und die Freisetzung des Autolysats.

Hefen haben Vakuolen, in denen die meisten proteolytischen Enzyme in diesen Zellen untergebracht sind. Wenn eine solche Zelle stirbt, kommen diese Enzyme mit ihren Substraten in Kontakt und bauen sie ab. In anderen eukaryotischen Tierzellen sind diese Enzyme in Lysosomen enthalten..

Glucanasen und einige Proteinasen sind am Abbau der Komponenten der Hefezellwand beteiligt und verursachen die Öffnung oder Bildung von "Poren", die die Freisetzung der Abbauprodukte interner lytischer Enzyme fördern.

Folgen

Die Hauptfolgen autolytischer Ereignisse liegen auf der Hand, da eine Zelle, die sich selbst tötet, stirbt und verschwindet und dabei unterschiedliche Anteile ihrer Molekülbestandteile zurücklässt..

Einige Autoren sind der Ansicht, dass die Autolyse in bestimmten Organen zu einer inneren "Verflüssigung" führt, die folglich zu Atrophien oder morphologischen Deformationen derselben führen kann.

Für die Lebensmittelindustrie

Dieser Prozess kann auch in vielen Lebensmitteln auftreten, insbesondere tierischen Ursprungs, was im Allgemeinen die nicht bakterielle Zersetzung von Muskelgewebe und die Freisetzung einer großen Menge von Peptiden, Aminosäuren, Phosphatgruppen, Kohlenhydraten usw. impliziert, was eine ökologische darstellt Gelegenheit zur Besiedlung von sich zersetzenden Bakterien.

Eine weitere negative Folge autolytischer Prozesse ist die Käseherstellung, bei der die zur Spezies gehörenden "Starter" -Bakterien autolysiert werden Lactococcus lactis, hat wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung des Geschmacks dieser Milchderivate.

In einigen wissenschaftlichen Texten, die sich auf die Herstellung alkoholischer Getränke beziehen, kann der Widerspruch bestehen, dass dies für einige Autoren ein vorteilhafter Prozess ist und für andere nicht, obwohl dies im Wesentlichen von der Art des betreffenden Getränks abhängt..

Einige Weinproduzenten sind der Ansicht, dass autolytische Prozesse die Freisetzung vieler nützlicher innerer Hefekomponenten ermöglichen, die die sensorischen Eigenschaften und die biologische Stabilität dieser Flüssigkeit erheblich beeinflussen..

Hefeextrakte werden mehrfach zur Herstellung von Fleischderivaten (Würstchen), Suppen, Saucen und anderen Sandwiches verwendet.

Da der Tod von Millionen von Hefen in einer Kultur in flüssigem Medium die Freisetzung einer großen Menge von Aminosäuren, Zuckern, Vitaminen und anderen Mikronährstoffen darstellt, werden Lysate nicht nur als "Verstärker" der Farbe und des Geschmacks von Lebensmitteln verwendet, sondern sind es auch wird auch zur Formulierung von experimentellen Wachstumsmedien verwendet.

Verweise

- Dernby, K. G. (1920). Eine Studie zur Autolyse von tierischen Geweben. Studien des Rockefeller Institute for Medical Research, 32, 359.

- Dharmadhikari, M. (2011). Hefeautolyse.

- Escamez, S. & Tuominen, H. (2017). Beitrag der zellulären Autolyse zu Gewebefunktionen während der Pflanzenentwicklung. Aktuelle Meinung in der Pflanzenbiologie, 35, 124-130.

- Hyun, J. J., Chun, H. J., Keum, B., Seo, Y. S., Kim, Y. S., Jeen, Y. T.,… & Chae, Y. S. (2012). Autolyse: Ein plausibler Befund, der auf eine lange ESD-Eingriffszeit hindeutet. Chirurgische Laparoskopie Endoskopie & perkutane Techniken, 22 (2), e115-e117.

- M. K. Mukundan, P. D. Antony & M. R. Nair (1986). Ein Rückblick auf die Autolyse bei Fischen. Fisheries Research, 4 (3-4), 259-269.

- Rogers, A. A., Rippon, M. G., Atkin, L., Ousey, K. und Independent Wound Care Consultant, U. K. Autolyse: Wirkmechanismen bei der Entfernung von devitalisiertem Gewebe in Wunden.

- White, S., McIntyre, M., Berry, D. R. & McNeil, B. (2002). Die Autolyse industrieller Fadenpilze. Kritische Übersichten in der Biotechnologie, 22 (1), 1-14.

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.