Akrosomenfunktionen, Bildung, Reaktion, Enzyme

Akrosom ist der Begriff, der verwendet wird, um eine vesikuläre Organelle zu beschreiben, die dem Kern von Spermien (Spermien) von Wirbeltieren und wirbellosen Tieren vorausgeht und aus speziell konfigurierten Proteinen und Enzymen besteht.

Spermien sind die Gameten oder männlichen Geschlechtszellen. Sie haben die Hälfte der genetischen Belastung des Organismus, der ihnen den Ursprung gibt, dh sie sind haploide Zellen, und ihre Hauptfunktion besteht darin, die von einer Frau produzierte Eizelle zu befruchten, um ein neues genetisch anderes Individuum zu bilden.

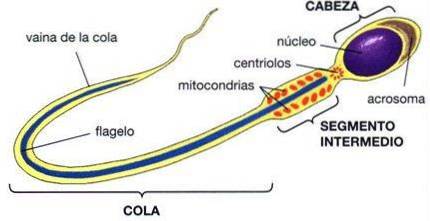

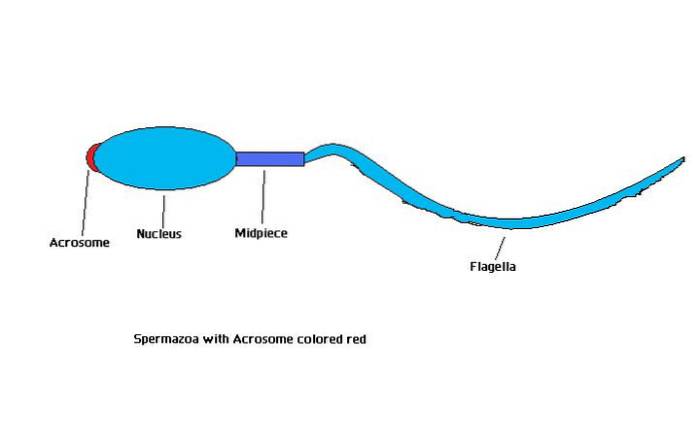

Bei den meisten Tieren sind Spermien mobile Zellen, deren Körper in zwei genau definierte Regionen unterteilt ist: einen Kopf und einen Schwanz, die beide von derselben Plasmamembran bedeckt sind. Der Kopf ist der Teil, der den Kern und einen großen Teil des Cytosols enthält, während der Schwanz eine Flagellenstruktur ist, die der Motilität dient.

Das Akrosom befindet sich im Kopf der Spermien, insbesondere am distalen Ende, und bedeckt praktisch die gesamte Zelloberfläche. Die in diesem Vesikel enthaltenen Proteine haben während des Befruchtungsprozesses besondere Funktionen..

Artikelverzeichnis

- 1 Funktionen des Akrosoms

- 2 Schulung

- 2.1 Wie entsteht das Akrosom??

- 3 Reaktion

- 3.1 Hintergrund

- 4 Enzyme

- 5 Referenzen

Akrosomenfunktionen

Die Akrosomen haben eine primäre Funktion während des Befruchtungsprozesses an der Stelle der Anlagerung des Spermas an die Zona pellucida der Eizelle (die die äußere Hülle dieser weiblichen Gametenzelle darstellt), was durch einige verwandte Unfruchtbarkeitsstudien mit Defekten in gezeigt wurde diese vesikuläre Struktur.

In einigen wissenschaftlichen Artikeln ist es möglich, Beschreibungen dieser Organellen zu finden, wo sie als "ähnlich wie zelluläre Lysosomen" bezeichnet werden, da es sich um saccelförmige Strukturen handelt, die unterschiedlichen intrazellulären Verdauungs- und Abwehrzwecken dienen..

Somit besteht die Funktion dieser spermatischen Vesikel darin, die Bestandteile der Zona pellucida abzubauen, während das Sperma seinen Weg zur Eizelle findet, um mit seiner Membran zu verschmelzen und sie zu befruchten..

Ausbildung

Die Morphologie des Akrosoms variiert stark zwischen den Arten, es handelt sich jedoch fast immer um eine vesikuläre Struktur, die vom Golgi-Komplex abgeleitet ist und in den frühen Stadien der Spermiogenese (Differenzierung von Spermatiden in Spermien) synthetisiert und zusammengesetzt wird..

Das akrosomale Vesikel wird von zwei Membranen begrenzt, die als akrosomale Membranen bekannt sind und eine interne und eine externe Membran sind. Diese Membranen enthalten verschiedene strukturelle und nichtstrukturelle Komponenten, Proteine und Enzyme verschiedener Typen, die für die Bildung einer internen Matrix wichtig sind..

Diese inneren Komponenten sind an der Dispersion der Akrosomenmatrix, am Eindringen der Spermien durch die Zona pellucida der Eizelle (extrazelluläre Bedeckung) und an der Wechselwirkung zwischen den Plasmamembranen beider Gametikzellen beteiligt..

Wie entsteht das Akrosom??

Zu Beginn der Spermiogenese, wenn die Meiose abgeschlossen ist, ändern die gerundeten haploiden Zellen ihre Form zu der für Spermien charakteristischen..

Während dieses Prozesses ist der Golgi-Komplex ein herausragendes System dicht gepackter Tubuli und Vesikel, die in den Regionen nahe den Polen des Kerns verteilt sind. Einige vom Golgi-Komplex abgeleitete Vesikel nehmen an Größe zu und erhöhen ihre Konzentration an feinkörnigen Bestandteilen.

Jedes feine Granulat setzt seinen an Glykoproteinen reichen Gehalt in diesen größeren Vesikeln frei. Dies wird von einigen Autoren als „Akrosomensystem in Formation“ bezeichnet, aus dem anschließend die Haube des Samenkopfes und das Akrosom gebildet werden..

Gleichzeitig mit dem Granulat-Ladevorgang erhalten diese Vesikel auch mehrere Glykoproteine, die synthetisiert und aktiv in sie transportiert werden..

Bei Nagetieren erfolgt der Prozess der Bildung und Entwicklung des akrosomalen Spermiensystems während der Spermiogenese in vier Phasen. Die erste ist als Golgi-Phase bekannt und tritt auf, wenn sich aus den Sacculi des Gesichts „proakrosomische“ Körnchen bilden. trans Golgi-Komplex.

Später verschmelzen diese Granulate zu einem einzigen akrosomalen Granulat, das dank der Translokation neuer Proteine aus dem Golgi-Komplex verlängert wird (zweite Phase). Die dritte Phase ist als akrosomische Phase bekannt und besteht aus der halbkugelförmigen Strukturkonformation des Akrosoms.

Die vierte Phase, auch als Reifungsphase bekannt, hat mit verschiedenen Veränderungen in der Kernmorphologie (das Akrosom in Bildung befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kerns) und mit der Migration des Akrosoms und seiner Verteilung in der Zelle zu tun..

Reaktion

Wie bereits erwähnt, ist das Akrosom ein Vesikel, das sich vom Golgi-Komplex der Spermien unterscheidet. Der Prozess, durch den der Lumeninhalt dieses Vesikels vor der Fusion zwischen der Eizelle und dem Sperma während der sexuellen Reproduktion freigesetzt wird, ist als akrosomale Reaktion bekannt..

Diese Reaktion sowie die Morphologie der Akrosomen sind von Spezies zu Spezies sehr unterschiedlich, insbesondere zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen. In beiden Fällen handelt es sich jedoch um ein stark reguliertes Ereignis.

Hintergrund

Die akrosomale Reaktion findet nur statt, wenn Spermien von einem Mann in den Genitaltrakt einer Frau freigesetzt werden und zu den Eierstöcken wandern, wo sich die Eier befinden, was impliziert, dass diese Zellen zuvor zwei Reifungsprozesse durchlaufen haben:

- Transit durch den Nebenhoden (bei männlichen Gonaden)

- Training (während des Transits durch den weiblichen Genitaltrakt)

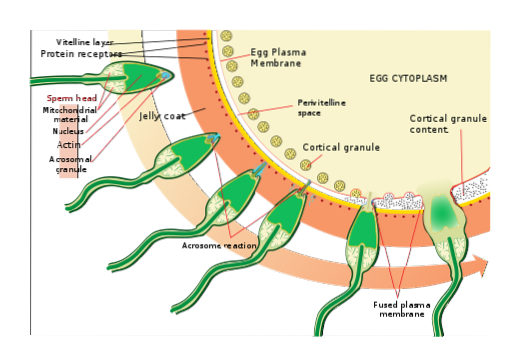

Nur die trainierten Spermien sind molekular in der Lage, die Zona pellucida zu "erkennen" und sich ihr anzuschließen, da es sich um einen Prozess handelt, der durch Kohlenhydrate vermittelt wird, die von bestimmten Rezeptoren auf der Spermienmembran erkannt werden..

Wenn sich ein Sperma der Zona pellucida einer Eizelle anschließt, werden calciumabhängige Signalwege aktiviert, die eine Akrosomenexozytose auslösen, die mit der Fusion der äußeren Akrosomenmembran mit der Plasmamembran des Spermas beginnt..

Die Befruchtung, dh die Fusion der weiblichen und männlichen Kerne im Cytosol der Eizelle, ist nur durch die akrosomische Reaktion möglich, da das Sperma die in diesem Vesikel enthaltenen Enzyme verwendet, um die Zona pellucida zu durchqueren und die Membranplasma-Eizelle zu erreichen.

Enzyme

Im akrosomalen Lumen sind mehrere Enzyme enthalten. Ähnlich wie in Lysosomen sind einige saure Glycohydrolasen, Proteasen, Esterasen, saure Phosphatasen und Arylsulfatasen..

Unter den akrosomalen Proteinasen und Peptidasen befindet sich Acrosin, das am meisten untersuchte Enzym des Akrosoms, und das eine Endoproteinase mit ähnlichen Eigenschaften wie Pankreas-Trypsin ist. Seine Anwesenheit wurde zumindest bei allen Säugetieren bestätigt. Es liegt in seiner inaktiven Form Proacrosin vor.

Ein Teil der Literatur legt nahe, dass dieses Enzym auch auf der Oberfläche von Spermien gefunden werden kann, wo der Proacrosin / Acrosin-Komplex einer der Rezeptoren zu sein scheint, die für die Erkennung der Zona pellucida notwendig sind..

Akrosomen sind auch reich an Glycosidaseenzymen und die bekannteste ist Hyaluronidase, die mit der äußeren Akrosomenmembran und der Spermienplasmamembran assoziiert ist..

Unter den in Akrosomen vorhandenen Lipaseenzymen stechen Phospholipase A2 und Phospholipase C hervor. Sie haben auch Phosphatasen wie alkalische Phosphatase und einige ATPasen..

Verweise

- Abou-Haila, A. & Tulsiani, D. R. (2000). Säugetier-Spermienakrosom: Bildung, Inhalt und Funktion. Archiv für Biochemie und Biophysik, 379 (2), 173-182.

- Berruti, G. & Paiardi, C. (2011). Akrosomenbiogenese: Überarbeitung alter Fragen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Spermatogenesis, 1 (2), 95 & ndash; 98.

- Dan, J. C. (1956). Die Akrosomenreaktion. In International Review of Cytology (Vol. 5, S. 365-393). Akademische Presse.

- Dan, J. C. (1967). Akrosomenreaktion und Lysine. In Fertilization (S. 237-293). Akademische Presse.

- M. B. Khawar, H. Gao & W. Li (2019). Mechanismus der Akrosomenbiogenese bei Säugetieren. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 7, 195.

- Solomon, E.P., Berg, L.R. & Martin, D.W. (2011). Biology (9. Ausgabe). Brooks / Cole, Cengage Learning: USA.

- L. J. D. Zaneveld & C. J. De Jonge (1991). Akrosomale Enzyme von Säugetierspermien und die Akrosomenreaktion. In einem vergleichenden Überblick über die Befruchtung von Säugetieren (S. 63-79). Springer, Boston, MA.

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.